O que sobra depois do fim das subculturas

Quando tudo vira tendência antes mesmo de existir, o underground se torna o último lugar onde ainda é possível inventar

É tentador afirmar que as subculturas acabaram, que o punk morreu, que o rap foi engolido pelo mercado, que o skate virou esporte olímpico, que o funk foi transformado em paleta estética para campanhas e editoriais. Mas essa sensação de desaparecimento talvez seja apenas o sintoma mais visível de algo mais profundo: a transformação completa das condições que moldavam a maneira como criamos sentido e pertencimento.

Black Flag tocando num porão nos anos 80 (Foto: Glen E. Friedman)

Durante décadas, as subculturas floresceram em um mundo em que o tempo corria de outro modo. Existiam brechas, zonas cegas, anonimato; existia silêncio entre o gesto e a repercussão, e também a possibilidade de algo germinar devagar, protegido da luz e da pressa. Hoje, ao contrário, tudo nasce diretamente à superfície. O subterrâneo, aquele espaço fértil onde se criava sem vigilância, tornou-se quase impossível.

O tempo onde tudo se formava

As cenas clássicas prosperavam porque tinham tempo para se consolidar. Um corte de cabelo levava meses para atravessar bairros. Um flyer mal impresso circulava entre poucos. Um disco encontrado ao acaso podia transformar a vida de um grupo pequeno, mas intenso. O estilo não era uma decisão consciente nem uma assinatura performática; era o resultado natural de viver junto, experimentar junto, errar e acertar no mesmo improviso cotidiano.

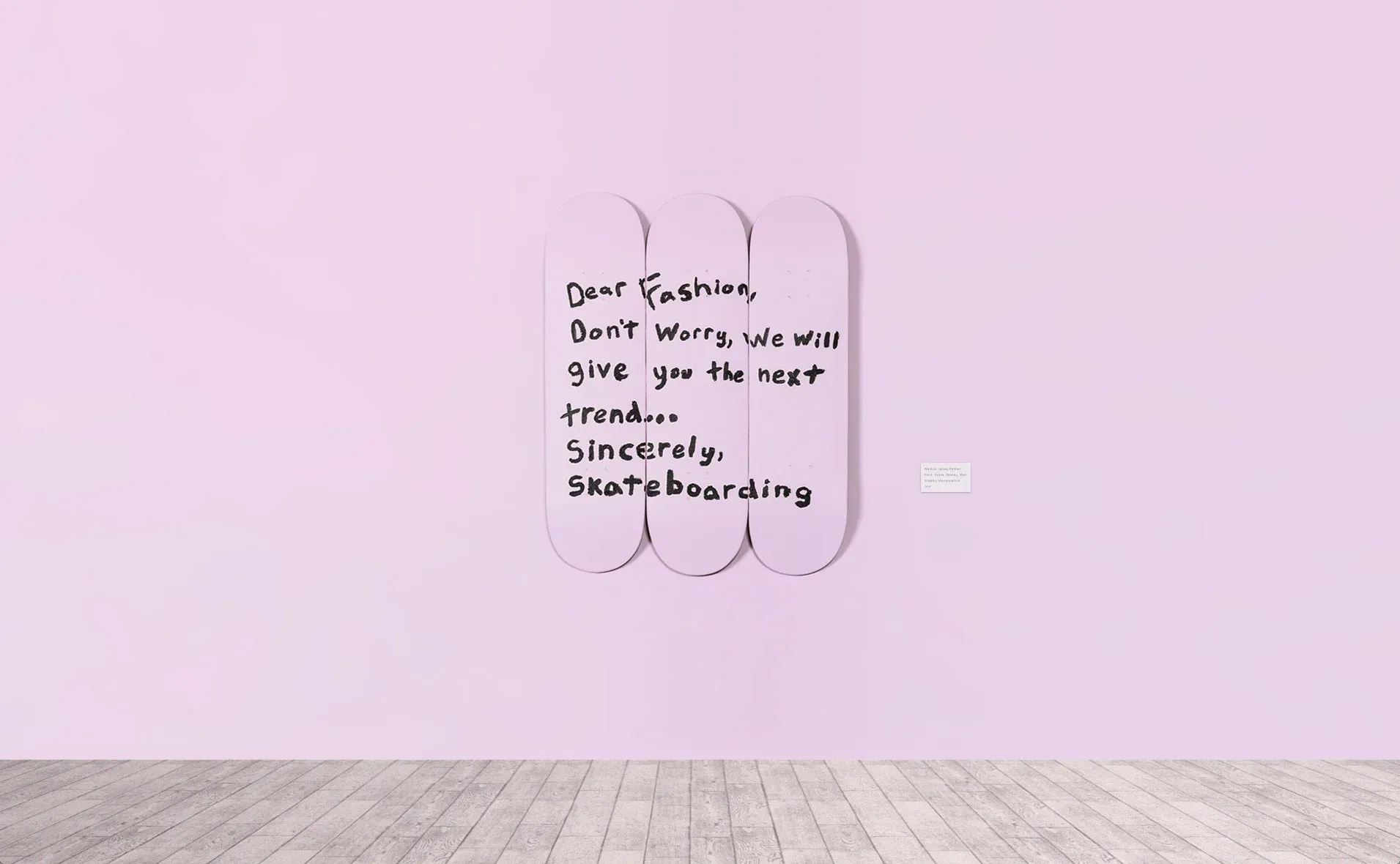

Foi assim que o punk emergiu do colapso social, que o hip hop nasceu em uma geografia marcada pela negligência do Estado, que o skate de rua surgiu do tédio urbano e da invenção, que o ballroom cresceu da necessidade urgente de criar pertencimento onde não havia nenhum, que as raves inventaram zonas temporárias de liberdade e que o funk brasileiro se ergueu da síntese entre escassez e potência criativa que só quem vive a periferia entende. Nada disso era feito para ser visto. Era feito para ser vivido. E funcionava justamente por isso.

A estética como código, não como produto

Quando falamos de estilos subculturais, falamos de linguagens complexas condensadas em detalhes aparentemente simples. Uma camisa larga dizia de onde você vinha. Um corte americano carregava a marca da rua que te formou. Um Shox ou um Mizuno afirmava força e status dentro de uma realidade que o mercado não compreendia. Uma calça rasgada era uma recusa. Um brilho exagerado no ballroom era ao mesmo tempo defesa, performance e celebração.

Essas escolhas não eram estética pelo visual; eram mensagens, mapas, senhas, ferramentas de sobrevivência. Eram a parte visível de algo muito mais profundo: as dinâmicas internas, os cuidados, os enfrentamentos, as alianças, as dores e os prazeres compartilhados. Quando o mainstream absorve tudo isso, absorve apenas o contorno. Tira o peso, o risco, o calor, elimina a essência e devolve apenas um simulacro polido.

O colapso do subterrâneo

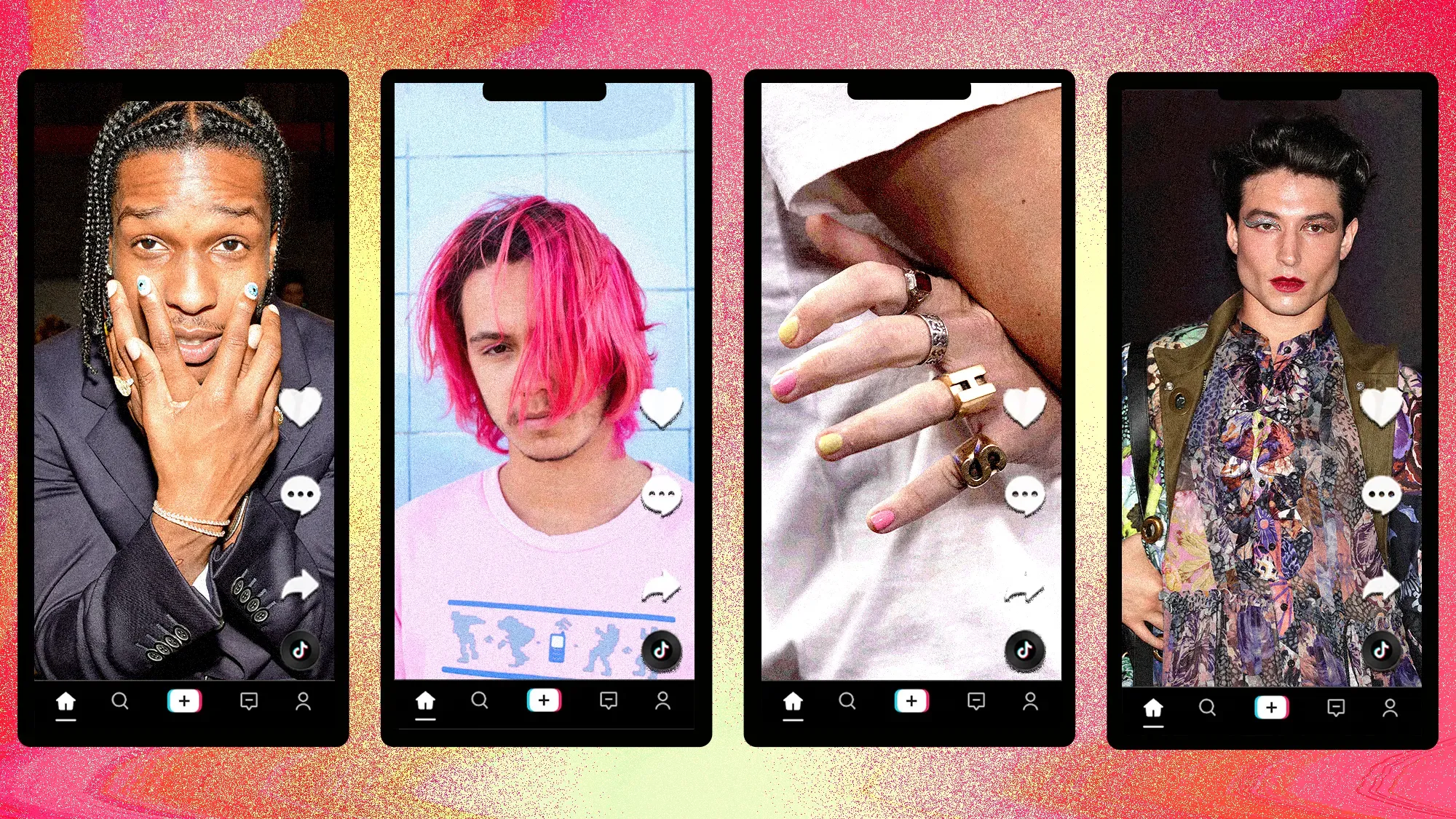

O que desapareceu não foram as subculturas em si, mas o ambiente que permitia que elas existissem. A internet e as redes sociais tornaram tudo visível o tempo todo. Não há mais incubação lenta, amadurecimento orgânico ou circulação restrita. Quando um gesto surge, já viraliza. Quando uma estética aparece, já tem tutorial. Quando um som novo nasce, já existem centenas de reacts e dublagens.

O ciclo é tão rápido que o sentido evapora antes de ganhar corpo. O gesto mal aprende a andar e já vira mercadoria.

E o que desaparece nesse processo não é só profundidade: é o próprio sentido de comunidade. Subculturas não nascem da estética, mas da necessidade compartilhada. Sua força vem da vivência, nunca do estilo. Quando o estilo se separa da vida que o originou, sobra apenas decoração.

As novas formas de invisibilidade

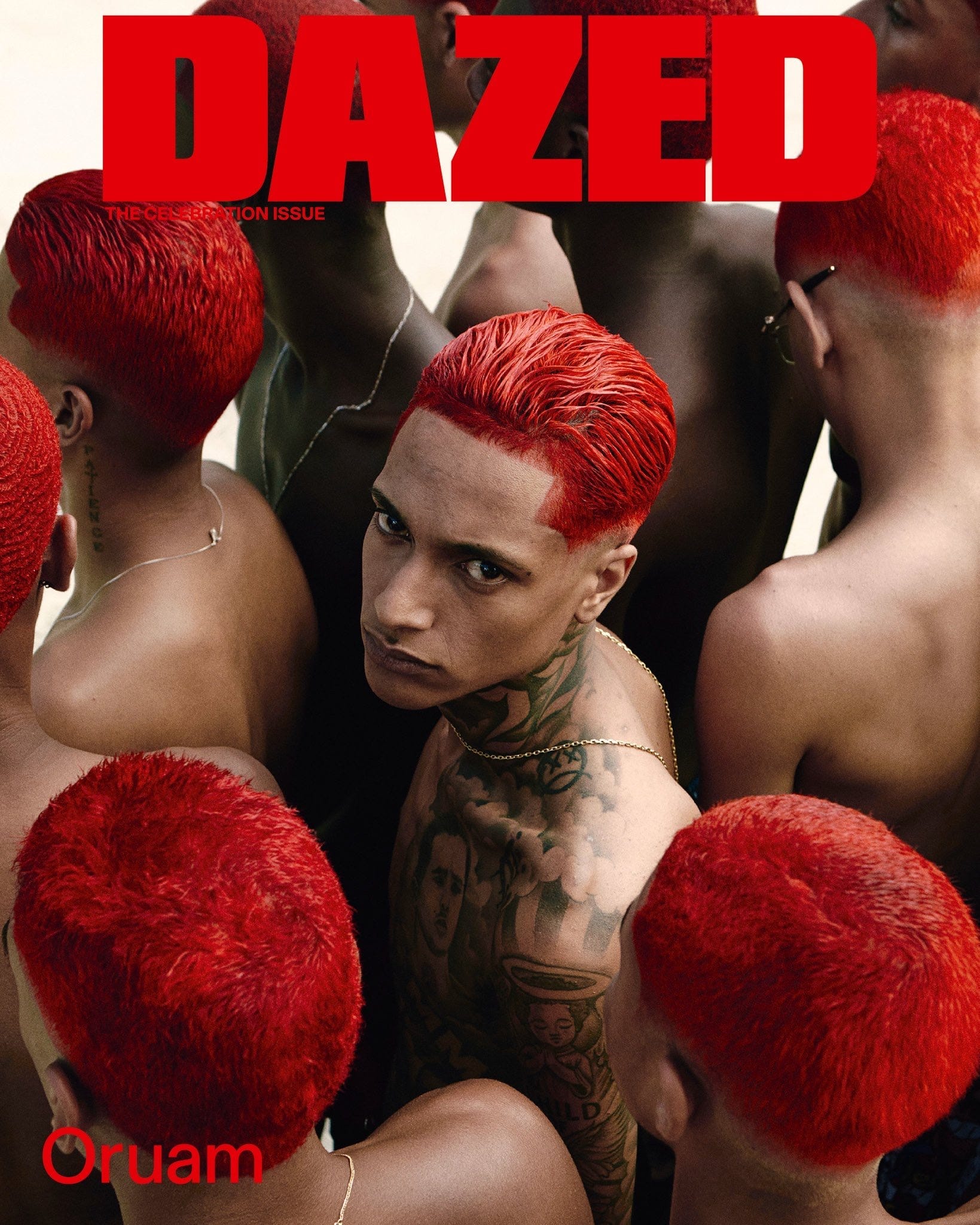

Ainda assim, algo persiste, mas de outro jeito. As novas subculturas não querem nome, escala nem identidade fixa. Funcionam como micróbios culturais que se multiplicam em silêncio. São cenas que duram três meses, festas que mudam de endereço sem anunciar, grupos que só existem no intervalo entre duas madrugadas, estéticas que recusam registro porque perdem potência quando se tornam tendência.

O que antes chamávamos de subcultura hoje é mais atmosfera do que movimento, mais sensação do que estilo, mais intimidade do que comunidade. São microclimas afetivos que aparecem e desaparecem com a mesma velocidade, e justamente por serem difíceis de ver, tornam-se impossíveis de capturar.

O paradoxo da visibilidade

O mainstream precisa mostrar. Precisa transformar tudo em imagem, tendência, visibilidade. As subculturas, por outro lado, sempre precisaram esconder, não por medo, mas por inteligência e autodefesa, porque tudo que é valioso corre risco quando se torna espetáculo. A lógica da visibilidade como fim destrói qualquer coisa que precisa de silêncio para crescer.

Por isso, resistir hoje não é aparecer, mas recusar ser traduzido. Não é ganhar volume, mas evitar virar produto. É continuar criando espaços onde o algoritmo não entra. A verdadeira subcultura do nosso tempo é aquela que aprendeu a desaparecer.

O que resta no fim

As subculturas só parecem ter acabado porque aprenderam a se proteger. Sumiram da superfície, recuaram para dentro, se multiplicaram em escalas menores, íntimas, quase imperceptíveis. Vivem nos códigos que não fazem sentido para quem olha de fora, nos encontros que não viram conteúdo, nos gestos que só valem entre quem compartilha a mesma história. Não desapareceram; apenas mudaram de frequência.

E talvez isso seja mais radical do que tudo que veio antes, porque resistir hoje é defender o direito ao inexplicável, ao ilegível e ao que não se presta a consumo. Se o mainstream quiser copiar, que copie a casca. O centro permanece a salvo. É nesse núcleo invisível, nessa fresta silenciosa, que os próximos movimentos vão continuar nascendo.