"Go Woke, Go Broke"? - a disputa por representatividade nos games

Como os últimos anos têm sido cruciais para definir o futuro da diversidade nos jogos eletrônicos

Não precisa ser viciado ou acompanhar muito de perto a cena de jogos eletrônicos para perceber, ou ao menos ter a impressão, de que virou um terreno hostil. Há pouco tempo, jogar era escapismo juvenil daquele estereótipo da pessoa nerd enfiada no quarto com seu Nintendo engordurado. A cultura dos YouTubers e streamers mudou a cara de quem toca no assunto, repaginou a imagem e, com isso, trouxe muitas mudanças, entre elas, uma guerra cultural contemporânea.

Você já deve ter ouvido ou lido a palavra “woke”, que se originou dentro da comunidade afro-americana, nos EUA, para sinalizar consciência sobre pautas sociais e justiça racial. O doido é que o termo foi cooptado pela alt-right e virou um guarda-chuva pejorativo para tudo o que incomoda o estado das coisas: feminismo, inclusão de pessoas LGTQIAPN+, diversidade racial, revisão histórica…

Nos games, território que tem movimentado cifras astronômicas e um alcance gigante, principalmente entre as parcelas mais jovens da sociedade, isso se tornou um terremoto. Mas não é como se isso não existisse antes.

NA MINHA ÉPOCA NÃO TINHA MIMIMI

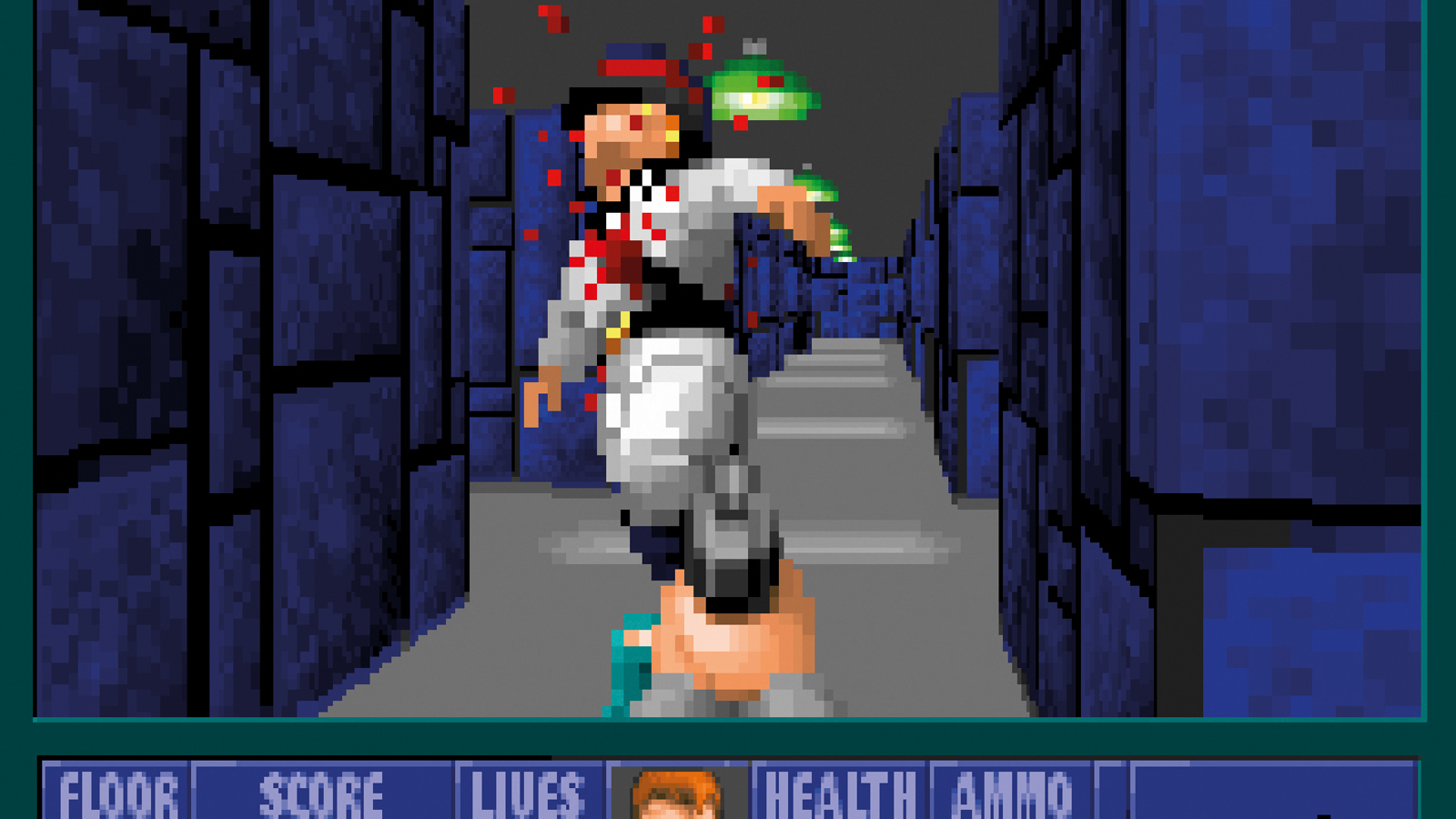

Existe um argumento muito utilizado pela galera conservadora, que é a falsa nostalgia de que os jogos antigamente não discutiam política. Dá até pra ouvir uma vozinha falando “ai, mas eu só quero jogar, para de enfiar política em tudo”. Acontece que como qualquer expressão cultural de massa, os jogos sempre foram, em diferentes escalas, políticos, com a diferença que durante décadas reafirmou a visão do público consumidor majoritário, ou seja, a galera ocidental branca e masculina.

Se você pega um Call of Duty ou Battlefield, franquias gigantescas e com mais de 20 anos de história, o que estamos consumindo é propaganda militar com visões geopolíticas ocidentais. Metal Gear Solid, franquia oriental mais antiga ainda, critica o complexo industrial-militar e a manipulação de informações. Final Fantasy, nos anos 90, passa a ser um manifesto eco-terrorista contra mega corporações, Bio Shock se inspira no Objetivismo de Ayn Rand.

Aí você me diz, se esses jogos, todos sucessos gigantescos nos anos 90 e 2000, falavam de política, porque não eram chamados de “lacração”? Porque essa palavra não existia, claro, mas porque as narrativas eram protagonizadas por personagens, em sua maioria, brancos, homens e heterossexuais, além de, como já falei, reforçarem uma visão global ocidental. Ou seja, o desconforto não é com política, mas com a mudança de quem segura a arminha.

O CLUBE DO BOLINHA E O MALE GAZE

Historicamente, o ambiente de desenvolvimento de jogos foi dominado por homens e feito para o consumo de homens, o que resultou em linguagens visuais e narrativas viciadas em satisfazê-los. A mulher, de forma generalizada, ocpava duas funções: ou o da donzela indefesa que precisa ser salva (oi Peach!), ou o do objeto de desejo sexual que precisa ser consumido.

Mesmo quando em posição de protagonismo, personagens femininas como a Lara Croft, criada em 1996, tinham sua imagem construída para alimentar o olhar masculino. É bizarro lembrar dos os seios pontudos e a cintura fininha em arquitetura poligonal. Os jogos de luta são outro exemplo clássico, onde a física de como os seios se movem é mais refinada do que a história de fundo.

Minorias raciais? Até tínhamos. Mas quando apareciam, costumavam ser caricaturas, e me dói dizer que um dos jogos mais legais da minha geração, GTA San Andreas, opera sob essa lógica, mesmo que de forma crítica. Agora, se você buscar personagens LGTQIAPN+ nessa época, aí esquece mesmo, vai ser duro de encontrar. Esse era o contexto normal, e quando alguém ousa mudar a chavinha, compra uma briga chata.

Dá pra dizer que nos últimos anos rolou uma virada na indústria, não por bondade dos CEOs ou pelo coração mole dos investidores, mas porque o mercado cresceu tanto que ficou inviável não repensar certo paradigmas. Os jogadores envelheceram e a acessibilidade fez com que a diversidade entre quem consome o mercado aumentasse. Considerando jogos de celular, por exemplo, as mulheres hoje são mais da metade do público total no Brasil.

Com isso, siglas corporativas como ESG e DE&I (diversidade, equidade e inclusão) entram pra jogo. Os estúdios começaram a considerar esses critérios na hora de contratar e desenvolver jogos, inclusive como forma de atrair novos investidores, que não querem se ver queimados na fita.

Outro movimento interessante que começou a rolar é o de consultorias, um mercado à parte e que tem na Sweet Baby Inc. o caso mais relevante. O trabalho dessas empresas é revisaar roteiros pra garantir que as representações sejam condizentes com a realidade atual, ou que um diálogo não seja ofensivo para nenhum grupo minorizado. Olhando friamente, claro que isso é basicamente gestão de riscos do time de RP, mas pra uma parcela bem grande do público, é censura e manipulação ideológica.

Exemplos recentes são o remake de Tomb Raider, que apresentou uma Lara Croft de calças táticas ao invés de um microshort, ou os NPC’s (personagens não-jogáveis) de Spider Man 2 que são normais, sem aquela cara de modelo do Instagram, e The Last of Us 2 botou como protagonista uma personagem mulher com os músculos de quem passou alguns anos lutando contra zumbis. Coisas que são relativamente simples e até óbvias, mas muito bem recebidas por quem nunca se viu representada, ao mesmo tempo em que atiçou o ninho de vespa dos incels.

A ONDA ANTI-WOKE

Não dá pra se esperar um debate civilizado vindo dessa galera, e com a organização do movimento anti-woke em fóruns e grupos do Facebook, o impacto começou a ser maior do que só um tweet, atingindo financeiramente o mercado.

A cada lançamento de jogo anunciado, conservadores abrem a ficha técnica dos jogos procurando o nome das consultorias de diversidade e canais do YouTube com milhões de seguidores fazem listas de itens que justifiquem o boicote. Se um jogo permite escolher pronomes neutros na criação de um personagem, já é motivo pra cancelamento. Se uma personagem feminina, mesmo que não seja protagonista, não é “gostosa o suficiente” para os padrões baseados na indústria pornográfica, é um ataque da empresa aos fãs.

Frases como “quem lacra, não lucra” aparecem aos montes nos canais de comunicação desses grupos e são reforçadas quando jogos como Concord fracassam em vendas, sendo que o exemplo é um caso isolado de um jogo que era realmente ruim, mas que apostou na diversidade para dar certo. Por outro lado, Baldur’s Gate 3 ganhou o Jogo do Ano em 2023, e é por excelência um jogo “woke”. Ou seja, a qualidade ainda é o que define o sucesso ou não de um game, mas essa guerra cultural tenta ofuscar isso e tem ganhado cada vez mais espaço.

Fato é que uma parcela bem significativa da comunidade gamer tem se comportado como criança, isso quando não são nojentos mesmo, extrapolando o limite quase inofensivo da crítica negativa, para chegar ao território do crime. Não à toa o termo “gamer” hoje é quase sinônimo de incel ou reacionário, tudo porque os ataques às desenvolvedoras passou a ser um ataque direto a quem trabalha no mercado.

Atrizes, dubladoras, roteiristas e desenvolvedoras passaram a receber ameaças de morte e outras violências porque mexeram na propriedade intelectual tão amada pela comunidade. Para essa galera estamos falando de paixão, no mesmo nível que futebol ou diva pop, onde eles se sentem os donos da obra, fazendo com que franquias muito conhecidas como God of War e Assassin's Creed sejam um território bem perigoso para se entrar.

Essa cultura criou um ambiente de medo dentro dos estúdios de desenvolvimento, e até a manifestação pessoal de pessoas envolvidas no mercado passou a ser observada. Recentemente uma desenvolvedora do jogo Ghost of Yotei foi demitida depois da comunidade criticar um post em rede social, no qual ela comenta sobre o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk. E mesmo entre os jogadores, se posicionar a favor de um jogo, uma narrativa, ou de uma mudança lida como progressista, pode ser motivo para exclusão total.

Para piorar, as ferramentas de modificação de jogos em computadores, os famosos “MOD’s” são usados pelos usuários para deixar uma personagem mulher nua, modificar o rosto de alguém que consideram “feio”, emagrecer NPC’s ou retirar figurantes negros. O puro suco da eugenia, justificado pelo discurso de “se eu comprei, eu vou jogar o jogo do jeito que eu quiser”. Bizarro.

Já dá pra dizer que a indústria está numa sinuca de bico. Consultorias de diversidade sob ataque constante, empresas recuando no sigilo de projetos inclusivos com medo de retaliação… A eleição de Donald Trump recentemente fez com que várias empresas de tecnologia revissem suas estratégias de DE&I, o que impacta no resultado apresentado pelos produtos desenvolvidos.

Por outro lado, existe esperança na nova geração de jogadores, que não pegou essas mudanças e já crescem inseridos nessa nova realidade. Para um garoto de 10 anos, ver um elenco diverso no seu joguinho de tiro é algo natural. E aí a disputa fica justamente na formação dessa galera, em como eles serão influenciados por quem já tem um partido definido.

Por ser um mercado que movimenta centenas de bilhões de dólares, significativamente mais do que o Cinema, por exemplo, não dá mais para dizer que é só um brinquedo de nicho, mas uma ferramenta de construção cultural. E com essa responsabilidade fica o dever de se reorganizar. A tal “cultura woke” não está destruindo jogos, mas propondo novas narrativas, um movimento que como qualquer mudança dói e incomoda. Hoje, tem que diz que videogame é a 10ª arte, afirmação que considero exagerada, mas se é pra ser arte, então que incomode como as demais.