Alex Červený, onde uma linha vira mundo

O artista reflete sobre horizonte, tempo, memória e a arte de contar histórias como forma de atravessar a vida

Há artistas que produzem obras. Outros constroem mundos. Alex Červený pertence claramente ao segundo grupo. Seu trabalho não se organiza como resposta a tendências, debates ou modas da arte contemporânea, mas como a expansão contínua de um território próprio, feito de desenho, narrativa, memória e imaginação. Um território onde o tempo não corre no ritmo do mercado, onde imagens não obedecem à lógica da eficiência e onde uma linha traçada sobre o papel pode, literalmente, dividir o mundo em céu e terra.

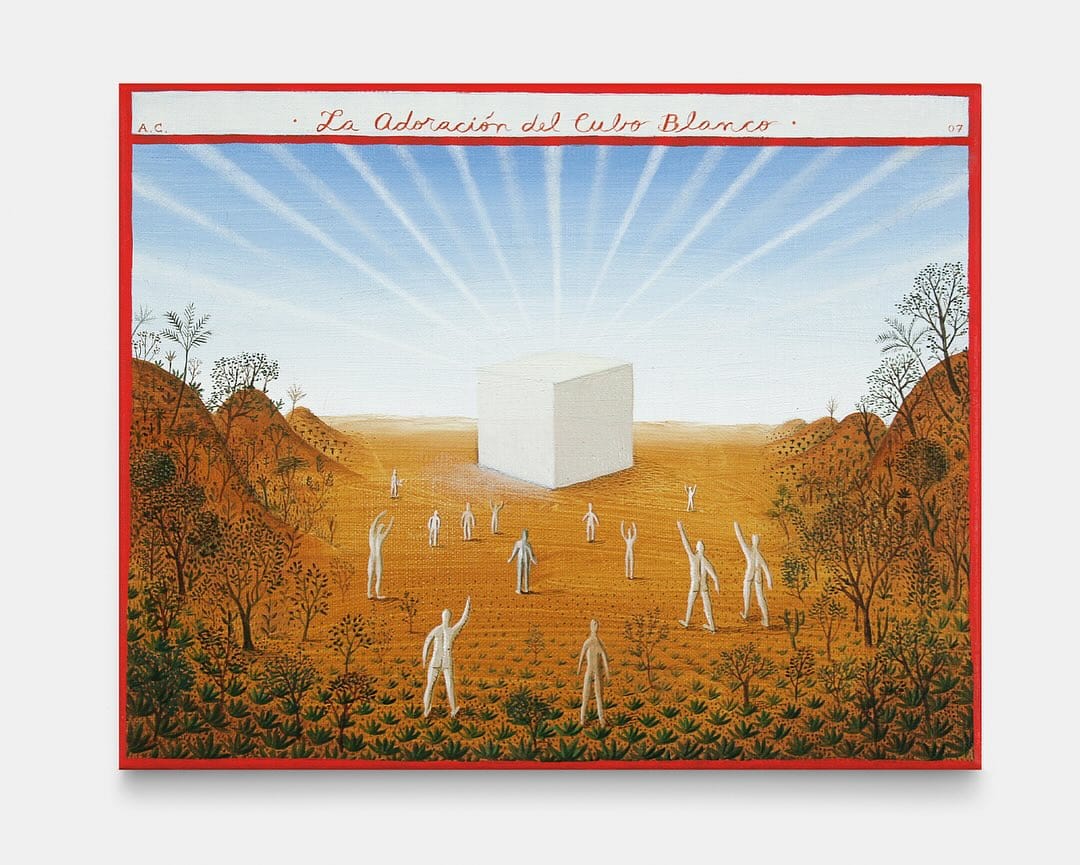

Ao longo de mais de quatro décadas, Červený construiu uma obra que insiste em contar histórias quando o próprio sistema da arte decretou que histórias não importavam mais. Em vez da assepsia do cubo branco, suas imagens acumulam textos, listas, símbolos, personagens, animais, árvores, corpos e paisagens instáveis. Nada ali é decorativo. Tudo parece carregado de intenção, como se cada quadro funcionasse ao mesmo tempo como mapa mental, arquivo afetivo e tentativa de sobrevivência. Em um mundo obcecado por datas de validade, sua arte aposta na lentidão, na repetição e na permanência.

O lançamento de Excelsior, seu primeiro livro abrangente, não surge como ponto de chegada, mas como mais uma camada desse território em constante germinação. Entre desenho e pintura, horizonte e detalhe, palavra e imagem, Alex Červený fala nesta conversa sobre autonomia, prazer do fazer, a recusa às regras impostas e a convicção de que, em certos momentos, uma boa história não é apenas estética ou discurso — é uma forma concreta de escapar da morte.

Em que momento você percebeu que não estava produzindo imagens isoladas, mas construindo um território próprio?

Eu acho que eu logo percebi que eu tinha um território próprio. Porque eu não me sentia confortável no território comum dos artistas, do ensino da arte. Quando eu entrei na FAAP, foi uma tentativa de entrar no ensino formal, e eu me senti muito esquisito. Eu já trabalhava, já tinha minha expressão, já desenhava fazia um tempo.

Lá tinha professores excelentes, mas dentro do propósito do sistema da arte contemporânea, que tem suas regras. É engraçado: a liberdade na arte é tanta que o pessoal gosta de colocar regras. Eu fui percebendo que tinham regras que eu não tava disposto a seguir. A importância do concretismo, do minimalismo, do abstracionismo, do conceitual. As correntes que estavam vivas e que se ensinavam eram essas.

Eu vinha de um ensino informal no ateliê do Valdir Sarubbi e também da Selma Daffré. Eles eram artistas fora do circuito, fora do mercado, mas que batalhavam muito. Tinham uma identidade forte. Me passaram uma lição que ficou: seja o artista que você quer ser, e não o artista que o sistema quer que você seja.

Meu trabalho sempre foi narrativo, figurativo, de contar história. Eu me ligava a Idade Média, Renascimento, surrealismo, artistas do fantástico, Bosch… E na época isso tava fora de questão. O esforço era fazer uma arte “cosmopolita”, que não fosse exótica, que tivesse pau a pau com o sistema mundial, como se arte fosse Paris, Londres, Nova York, e o resto não importasse.

Essa autonomia em relação às tendências da arte contemporânea foi escolha ou consequência?

Não é uma coisa de escolha. A escolha é: você entra num museu e se deixa magnetizar pelo que você reconhece e gosta. O que você não gosta, você passa batido. Eu sempre me esforcei pra entender o estranho, mas com o tempo você ganha segurança: isso eu respeito, mas não é a minha praia.

E essa negociação não me impediu de participar do sistema. Eu trabalhei com galerias, participei de exposições, de Bienal. Sempre encontrei uma fresta.

O interessante é que nos últimos anos houve um desmoronamento desse sistema. Começaram perguntas incômodas: quase todo mundo era branco, a grande maioria masculino, e concentrado no eixo São Paulo e Rio. E tinha a necessidade de fronteiras: “isso é naíf, isso é contemporâneo; isso é tribal, isso é etnográfico; isso é brut”. Hoje não tem mais essas fronteiras. Arte é arte. O bonito é combinar aquilo que é pertinente em determinada situação.

Você sente que seu trabalho nasce menos de um diálogo com o campo da arte e mais de uma necessidade existencial, quase metafísica?

Exatamente. É uma coisa existencial. Eu acho que hoje o sistema passou a olhar com mais atenção pra artistas que tiveram a ousadia de criar um sistema próprio. Não se adaptar a um sistema grande pra fazer parte de um jogo, mas criar um jogo próprio e jogar sozinho.

Ser artista vem antes de todas as consequências que essa condição possa gerar. Questões de mercado, visibilidade, circulação, isso é outra coisa. Você pode ser artista a vida inteira sem participar disso tudo. Não tem fórmula. O artista deve ser o que ele é, do jeito que ele quiser, e viver isso.

O desenho está na origem de tudo o que você faz. O que ele te oferece que nenhuma outra linguagem oferece?

O desenho é a raiz de tudo. Ele tem uma conexão direta com o pensamento. No desenho eu consigo aproximar o que tá se passando na minha cabeça de um jeito rudimentar. Você pega um lápis e arrasta no papel, deixando marcas. Isso é um gesto simples e muito importante.

Foram muitos anos dedicados ao papel: desenhos, aquarelas, gravuras. Acho que uns 30 anos. Muito por praticidade, por me sentir confortável nesse ambiente. Você cria universos em cima de uma mesa pequena, num caderno.

A pintura era uma ambição minha, mas eu sentia que não tava preparado. Eu tinha um laboratório paralelo. Era um experimento íntimo que eu raramente mostrava. Eu demorava muito pra fazer as pinturas, às vezes anos. E no final, atribuir valor era difícil, porque o valor é dado por metro quadrado, não por tempo dedicado.

Hoje o desenho constitui o repertório. Minha identidade tá registrada nos desenhos. Eles são um reservatório que eu consulto o tempo todo.

É quase uma arqueologia em cima da sua própria obra...

Eu sempre me preocupei em fazer do tempo uma matéria-prima. Eu tenho prazer de ir na mapoteca, nas gavetas com desenhos antigos. Tem muita coisa inacabada, coisas que eu comecei há muitos anos. Às vezes eu vou lá, acho algo e é gostoso acabar anos depois e ver que não ficou datado.

Essa coisa de data de validade contaminou o mundo inteiro. Tudo tem validade no mercado. A arte sofre disso. Tem muita arte que tem data de validade, e quando vence, é descartada. Eu tenho a ambição de fazer uma arte com longevidade.

E em relação à pintura: como você pensa a pintura em relação ao desenho? É algo mais corporal, um processo diferente?

Nos anos 80 e 90, eu ouvi muito: “Alex, você não está pintando, você está desenhando na tela”. Porque pintura era gesto, corpo, massa, cor pela cor, materialidade.

Eu pinto mais próximo daquela pintura flamenga: você olha de perto e vê linha por linha, gota por gota. Eu trabalho com lupa, óculos. Hoje tem mais liberdade. Se quiser desenhar na tela, vale. Ninguém faz mais aquele tipo de comentário.

E também tem um leque enorme hoje de artistas pintando, com muitas possibilidades.

Muito de seus trabalhos tem textos, listas, um monte de informação. Você se vê como um contador de histórias visuais?

Eu escutei muito: “arte não serve mais pra contar história. O seu mundinho não interessa a ninguém. Isso é ilustração”. Como se ilustração não fosse arte.

Naquele contexto, os artistas queriam se libertar das obrigações históricas da arte: contar história, fazer retrato, representar realidade. A arte tinha que ser autorreferente. Mas eu gosto de fazer meus trabalhos recheados de informações que eu acho que vão ser curiosas.

Eu gosto que o quadro carregue um monte de informação visual e escrita que descreva o meu mundo mental e o mundo real onde esse mundo mental habita. Coisas da internet, curiosidades que o algoritmo empurra, trechos e nomes de música.

E eu tenho uma atração pelo interdito, pelo proibido. Quando existe uma regra, eu gosto de quebrar. Eu usei muito ouro, por exemplo. E você escuta “ouro tem que ser sutil, senão fica barroco”. Pra quem? Pra mim não. Barroco vira pejorativo no contexto do minimalismo, do “menos é mais”.

Notei que em algumas obras, a escala é instável. De onde vem esse interesse por distorção de escala e contraste entre espaço imenso e detalhe minucioso?

Um dia me veio a ideia: Duchamp botou um ponto final na história da arte. Soltou uma bomba. A partir daí, tudo pode. Isso me deu liberdade pra rebobinar a fita e assistir o filme histórico da arte de novo.

Eu gosto de parar antes do Renascimento, quando as regras de perspectiva complicam tudo. Antes disso, a escala obedece outra lógica. Em murais bizantinos, o tamanho tem a ver com importância na história. Um personagem pode aparecer várias vezes no mesmo quadro, em tamanhos diferentes. Os espaços são construídos com liberdade.

Eu gosto de fazer quadros sem ajuda técnica além da mão, pincel, tinta, lápis, papel e régua. Eu rejeito projetar fotografia na tela. Eu quero que meu trabalho seja o que a minha mão é capaz de fazer articulada com o cérebro, sem essas magias.

E nem o desenho de observação me interessa muito. Acho aborrecido colocar um modelo nu pra estudar volume, luz e sombra. Você é um corpo humano, você sabe o que é um braço, uma perna. É só fechar os olhos e você vê.

A linha do horizonte aparece como eixo central da sua obra. O que ela representa para você?

É uma sensação deliciosa: você se sentir Deus. Você tá diante de uma superfície branca e vazia e, na hora que risca o horizonte, divide: aqui é céu e aqui é terra. É grandioso.

A partir dessa linha você começa a perguntar tudo: o que tá no céu? o que tá sobre a terra? isso é água ou terra? que tipo de terra? tem árvores? é deserto ou selva? tem bicho? tem ser humano?

Eu vejo muitos artistas jovens envolvidos com paisagem, mas poucos ousam colocar criatura, bicho ou ser humano. Eles entram na figuração pela paisagem, mas relutam em introduzir personagem. E personagem é fundamental pra contar história.

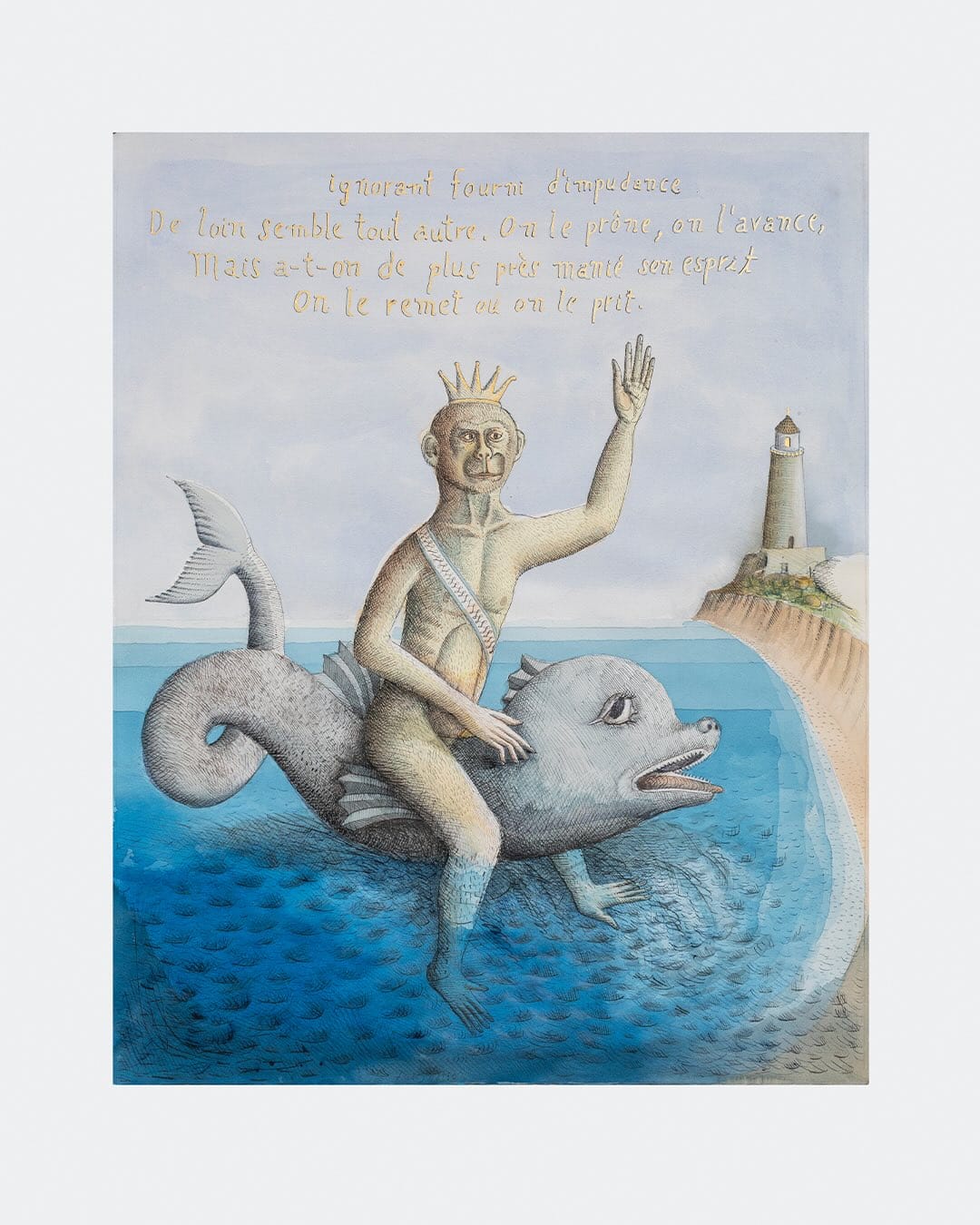

E aí vem a liberdade de criar loucuras: um gigante e uma figura diminuta, seres metade bicho metade outro. Num espaço vasto e profundo, dentro de 30 por 40 cm.

Você já disse que, às vezes, uma boa história é a única coisa que pode nos salvar. Salvar de quê?

Salvar da morte. Literalmente. Em todos os sentidos.

Na nossa cultura ocidental tem dois livros interessantes com essa coisa da história como estratégia pra escapar da morte. Um é o Decameron, do Giovanni Boccaccio, que eu tive o prazer de ilustrar. São 100 histórias dentro de uma história-moldura. Florença no meio da peste. Dez jovens se encontram e decidem sair. Encontram um palácio abandonado com comida e bebida. E instituem um tema por dia, e cada um conta uma história. Em dez dias, cem histórias. A estratégia é se distrair da iminência da morte.

O outro é As mil e uma noites, traduzido pelo Mamede Jarouche. Um sultão flagra a mulher em adultério, decide que nenhuma mulher presta e passa a se casar todo dia e executar a mulher no dia seguinte. Até que chega a vez da Sherazade, ela começa uma história que não termina antes do sol nascer. Ele a poupa. Na noite seguinte ela emenda e já puxa outra. Ela vai vivendo noite após noite. E ele entende que nem todas as mulheres são iguais.

Socialmente fazemos isso. Num jantar, pinta um silêncio e alguém tira uma história da manga pra tirar a gente da morte.

‘A cegonha e a raposa’ e ‘O golfinho e o macaco’, 2019, aquarela e folha de ouro sobre papel, 126 x 98 cm

O que muda quando sua obra passa do espaço expositivo para a forma livro em Excelsior?

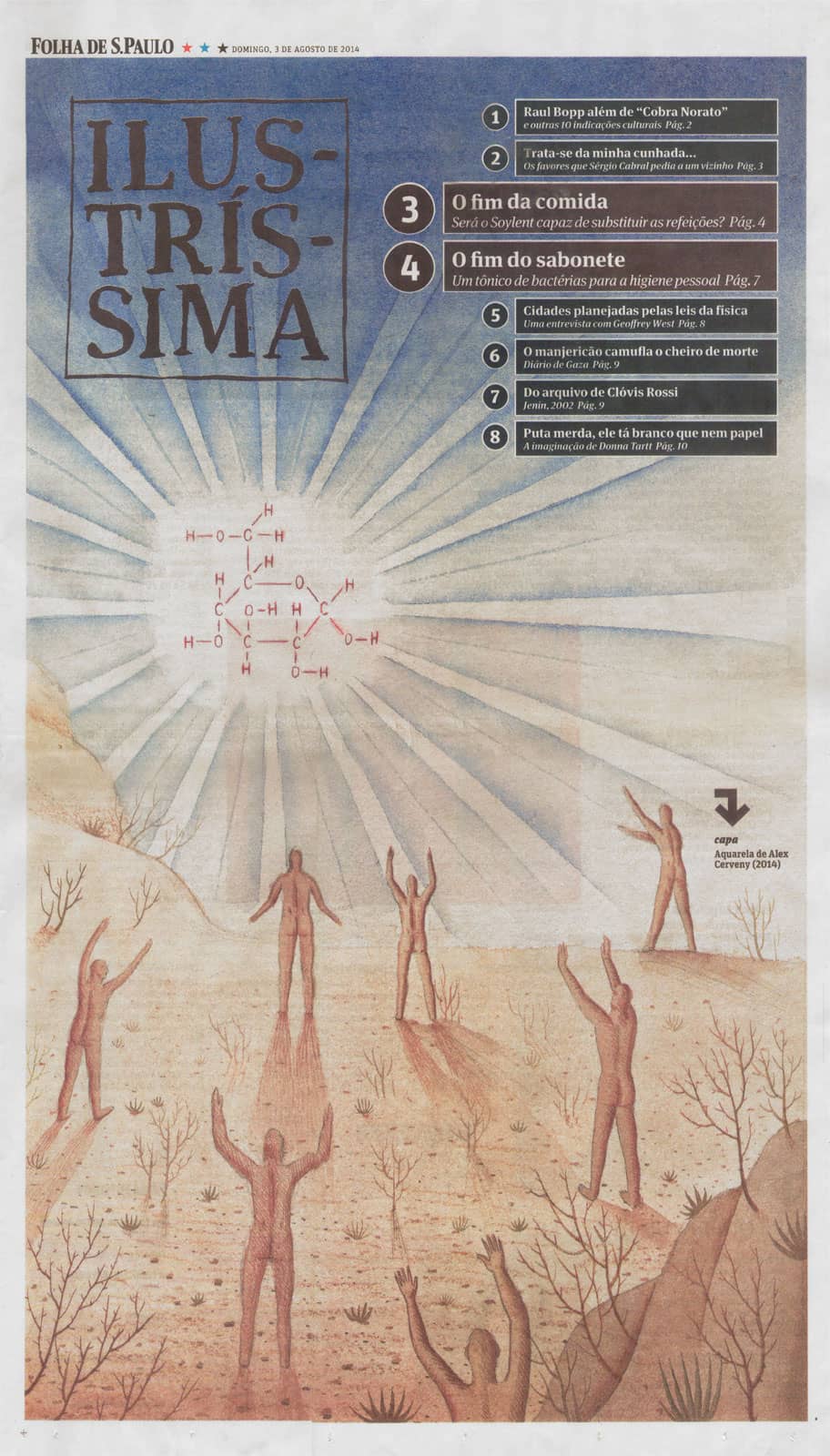

Sempre é uma alegria quando um trabalho é reproduzido num jornal, numa revista, mesmo pequeno. A imagem sai do mundo restrito pra uma coisa mais ampla.

Eu gosto dessa tradição de artista que ilustra. Foi muito importante trabalhar como ilustrador na Folha de S. Paulo. Foram mais de 30 anos ilustrando colunas. Materializar uma conversa, um texto, uma pauta num desenho. E o jornal depois embrulha peixe, vira banheiro de cachorro, mas o original continua.

Ilustrações de Alex comissionadas para a Folha de São Paulo

Eu tenho um acervo curioso de desenhos que ilustraram momentos históricos das últimas décadas. E eu não faria por conta própria. Eu não ia decidir retratar Osama Bin Laden. Mas graças ao jornal, eu fui obrigado semanalmente a criar uma obra pequena com esse conteúdo.

Esse é o primeiro livro que realmente compila um corpo da sua obra dos últimos 40 anos?

É. Eu trabalho há 40 anos. Minha primeira exposição foi em 1983, eu tinha 19.

O livro é muito importante pro artista, esse livro abrangente com texto e muita imagem. Eu sempre tive vontade, mas dificuldade de organizar. Eu sei fazer um quadro. Mas fazer um livro você precisa de coordenador editorial, projeto, designer gráfico. Eu não tenho esses talentos.

E tem a questão de depender de editora ou patrocinador. Eu nunca tive habilidade de ir atrás convencendo alguém. O gostoso é quando acontece na via inversa. Alguém vem e fala: “Alex, você precisa fazer um livro e nós vamos fazer esse livro”.

No caso, foi a Almeida & Dale. Eles me deram carta branca: fazer um livro bem feito, do jeito que eu queira.

‘Struwwelpeter II’ e ‘Struwwelpeter III’, 2010, óleo sobre tela, 35 x 28 cm

Foi lindo chamar a Luciana Facchini, uma designer que eu admiro há muito tempo. E me juntar com a Ubu, com a Elaine Ramos e a Florência, com quem eu já tinha trabalhado em projetos bonitos. Juntar essas pessoas talentosas pra fazer o meu livro.

Antes desse, por desespero, eu fiz um livro menor com a Casa Triângulo, mais modesto, com o Renato Rezende da Editora Circuito, pra quebrar o tabu do artista sem livro.

Como você gostaria que o leitor se aproximasse do livro: estudando, folheando ou se perdendo?

Acho legal começar pelas imagens. A gente colocou detalhes de trabalhos com bastante texto pra que o leitor consiga ler e entender o tipo de coisa que eu escrevo dentro do quadro.

A gente quis evitar aquele livro que só interessa a um público restrito da arte contemporânea, acostumado com um vocabulário muito fechado. Eu chamei o Giancarlo Hannud, grande amigo, curador, ex-diretor do Museu Lasar Segall. Ele escreve muito bem e me conhece como poucos. A ideia foi contar de forma interessante a vida de um artista, a minha vida, fazer um texto curioso de ler, que fale de infância, vida, não só o trabalho.

Eu também quis uma introdução do Nicolas Bourriaud. Se você vai estudar arte contemporânea hoje, você cai num livro dele. Ele veio atrás de mim. Um dia eu recebi um e-mail: “eu não sei se você me conhece, eu sou Nicolas Bourriaud”, me convidando pra uma exposição paralela à Bienal de Veneza. Depois ele me convidou pra Bienal de Gwangju, na Coreia do Sul. Eu gostei de chamá-lo.

E tem o texto que eu escrevi logo no começo, um alerta irônico: cuidado, este livro contém imagens que contam histórias. É uma brincadeira com esse “cuidado” que existiu durante muito tempo em torno do meu trabalho.

Eu gosto muito de escrever. Eu vou compilando letras miúdas de advertências de produtos, spam, golpes, coisas do algoritmo. Eu coleto como uma espécie de literatura pra rechear as minhas imagens.

Mostra individual Mirabilia de Červený na Pinacoteca de São Paulo (2023)

Depois de revisitar essas quatro décadas, em exposição e no livro, você sente vontade de aprofundar esse território ou tensionar, abrir espaço pro inesperado?

Eu tô gostando da vida agora porque eu tô sentindo que é um começo. Eu sou um jovem pintor. Eu já tenho uma carreira no desenho e na gravura, mas como pintor eu me sinto jovem. Eu passei a ter domínio do métier da pintura de uns dez anos pra cá. Eu tô muito animado pra continuar pintando, brincar com escalas, fazer pinturas maiores.

Eu adoro processos históricos. Eu vi uma exposição no British Museum e fiquei fascinado com bronzes feitos em cera perdida. Fiquei com isso na cabeça e me meti numa fundição pra aprender bronze. Você modela em cera e transforma em bronze.

Eu tô com muita vontade de voltar pro bronze. Eu acho um campo nobre. O desenho é como música de câmara, conto. A pintura é mais sólida. E a escultura é o máximo, como ópera. Ela passa a impressão de eternidade. O papel é frágil, a pintura trinca, mas o bronze fica.

Além do livro, no que mais você esteve envolvido recentemente?

Eu tô expondo em Paris na Fondation Cartier. Abriu um prédio novo do lado do Louvre, uma exposição geral da coleção da Fondation Cartier, e eu tenho três trabalhos expostos.

A coisa mudou muito quando uma curadora da Fondation Cartier viu um quadro meu numa feira em Miami. Era uma floresta noturna, com corpos, com conteúdo erótico, baseado num aplicativo de encontros. Ela adorou. Quinze dias depois o diretor da Fondation Cartier tava no meu ateliê, buscando outros trabalhos, especialmente com árvore, num ponto de vista afetivo, pra exposição Nous les Arbres. Tinha artistas, arte indígena, botânicos, designers, todo mundo falando de árvore. Eles gostaram do meu trabalho, botaram na exposição e isso deu uma bombada na minha vida.

Que legal. Eu percebi a árvore como um elemento central em várias de suas obras.

É. As coisas simples: horizontes, árvores, animais e pessoas.