Quando o som vira linguagem

Música, arte e a urgência de criar novas formas de existir além de nós mesmos - moldando estéticas, criando cenas e desafiando o status quo

Toda vez que o mundo acelera, a arte muda de forma. Quando as estruturas sociais entram em colapso, quando a tecnologia redefine o cotidiano ou quando a vida se torna insuportável dentro das regras vigentes, surgem novas linguagens. Na arte, isso se chamou vanguarda. Na música, chamou-se punk, rap, house, grime, funk. A lógica é a mesma: romper para continuar existindo.

Olhar para gêneros musicais como punk rock, hardcore, rap, grime, house, dubstep, drum n’ bass, electro e funk apenas como estilos sonoros é reduzir sua potência. Cada um deles nasce como resposta estética, política e cultural a um contexto específico. Assim como o modernismo, o dadaísmo, o cubismo ou o surrealismo, esses gêneros não tentam agradar. Tentam dizer algo que ainda não tem forma aceita.

O punk rock, por exemplo, carrega o mesmo gesto inaugural do dadaísmo. Ambos surgem como negação absoluta. Negação da técnica elevada, da sofisticação, da arte como produto de elite. O punk transforma erro em linguagem, ruído em estética, precariedade em método. O dadaísmo fez o mesmo ao declarar guerra ao sentido, à lógica e à própria ideia de arte. Em comum, o faça você mesmo não como estilo, mas como posicionamento. Criar passa a ser um ato de enfrentamento.

O hardcore radicaliza essa lógica. Se o punk ainda flertava com ironia e colagem, o hardcore elimina qualquer distração. Velocidade, repetição, objetividade. A música vira estrutura funcional, quase arquitetônica. Nesse ponto, o diálogo se aproxima do construtivismo e do minimalismo mais duro. A forma serve à mensagem, nada sobra, nada é decorativo. O impacto vem da concentração, não do excesso.

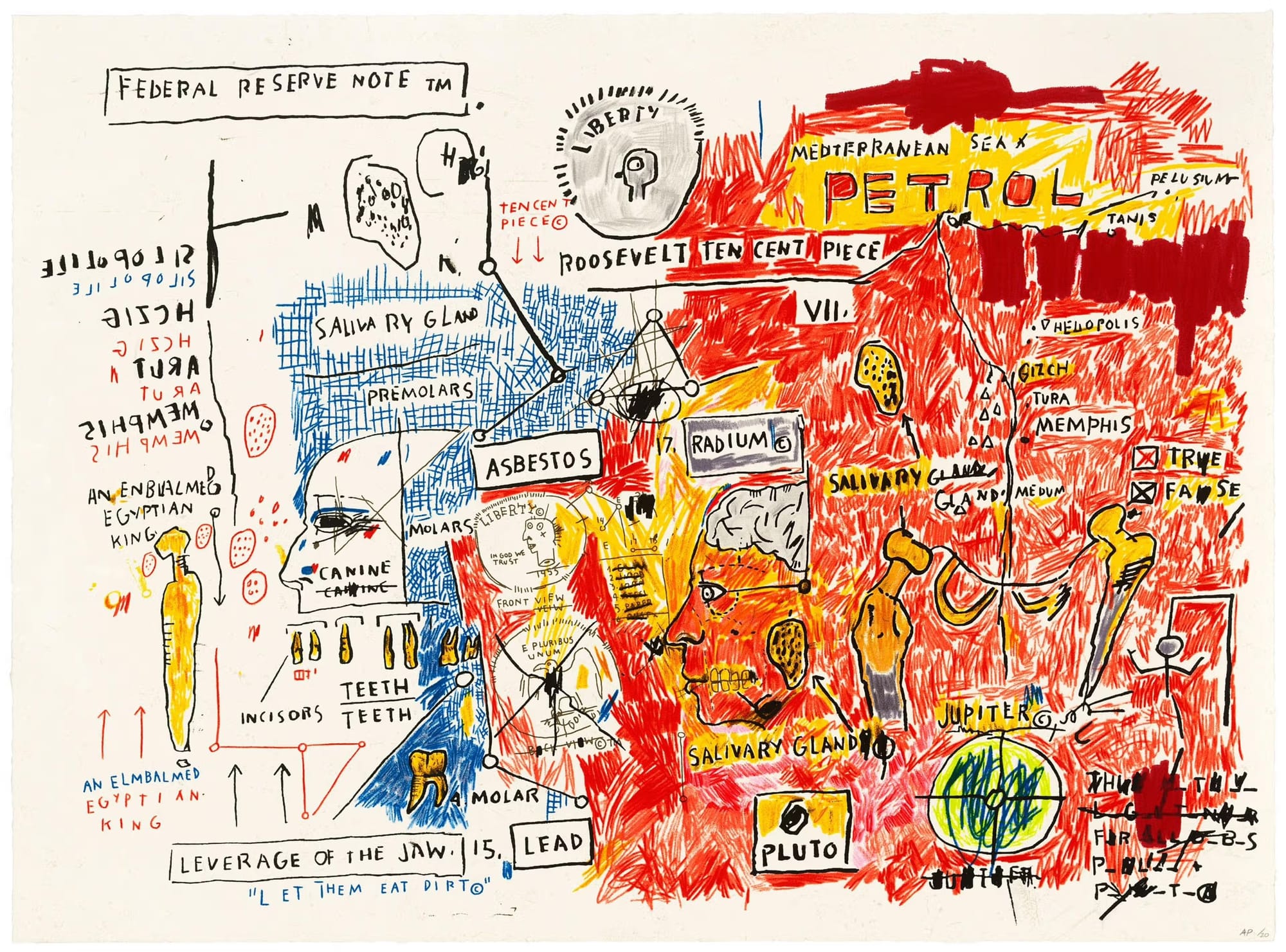

Já o rap se alinha a outra tradição das artes: o realismo social e a arte política. Ele observa, narra e denuncia. Sua força está na palavra, no relato direto, na construção de memória coletiva. Assim como murais, fotografias documentais ou pinturas de cunho social, o rap transforma experiência cotidiana em linguagem estética. Não busca abstração, busca clareza, posicionamento e voz.

Quando a cidade se torna mais rápida, mais hostil e mais mediada pela tecnologia, surgem outras formas de resposta. O grime é um retrato desse cenário. Nascido da Londres periférica, hiperconectada e tensionada, ele carrega a energia do futurismo, mas sem o otimismo ingênuo do início do século XX. Aqui, a velocidade não é celebração, é sobrevivência. Sua estética fragmentada, agressiva e digital dialoga diretamente com a arte pós-internet, onde ruído, falha e compressão viram linguagem.

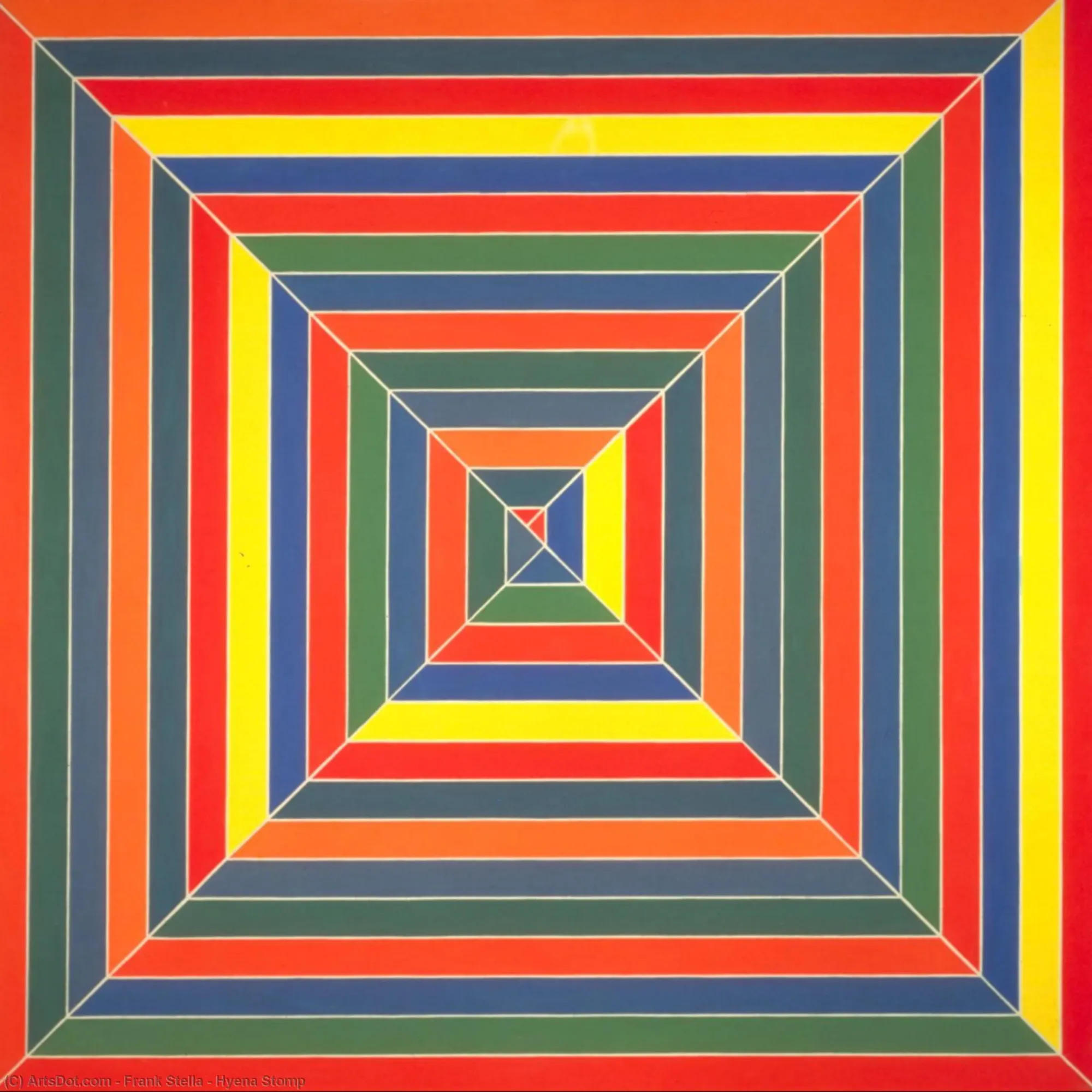

A house music, por outro lado, aponta para uma lógica diferente. Menos confronto direto, mais construção de espaço. Repetição, groove e corpo em movimento contínuo. Assim como o modernismo e o minimalismo, a house trabalha com módulos, padrões e persistência. Não conta uma história, cria uma experiência. A pista vira instalação, o tempo se dilata, a emoção nasce da duração.

No campo da tensão e do impacto físico, o dubstep se aproxima do expressionismo abstrato. Graves profundos, silêncios estratégicos, explosões repentinas. É música sentida antes de ser entendida. Não há narrativa clara, apenas intensidade. Como nas grandes telas abstratas, a experiência é corporal, quase violenta, e profundamente emocional.

O drum n’ bass leva essa lógica para outro extremo. Alta velocidade, precisão cirúrgica, complexidade rítmica. Aqui, o paralelo se dá com a Op Art e a arte cinética. Tudo vibra, tudo parece em movimento constante. O caos é controlado, a sensação de vertigem não é acidente, é projeto.

O electro desmonta ainda mais a ideia de corpo e identidade. Vozes robotizadas, batidas mecânicas, grooves quebrados. Assim como o cubismo fragmentou a imagem e apresentou múltiplos pontos de vista simultâneos, o electro fragmenta o humano. Corpo, máquina e som se confundem. Não há naturalismo, há construção sintética.

E então chegamos ao funk. Talvez o gênero que mais explicitamente dialoga com a antropofagia cultural. O funk devora referências globais, exagera, distorce e devolve tudo atravessado por território, classe e corpo. Assim como o modernismo brasileiro propôs devorar o mundo para criar algo próprio, o funk transforma excesso em potência estética. O popular deixa de ser subproduto e passa a ser linguagem central.

O que conecta todos esses gêneros às escolas de arte não é estética superficial, mas postura. Eles surgem quando as formas antigas não dão mais conta do presente. Quando é preciso inventar outra linguagem para sobreviver, comunicar e existir.

No fundo, tanto na música quanto na arte, o gesto é o mesmo: criar novas formas para dar sentido a um mundo em transformação constante. Não como tendência, mas como necessidade.