O Japão que eu vi não foi o que eu escrevi

Um contraponto pessoal entre teoria x experiência e como foi encarar, ao vivo, o Japão que antes só existia na pesquisa

Durante semanas, escrevi uma série de textos sobre o Japão com base em pesquisa, escuta e referências. Atravessei temas como desejo, consumo, silêncio e estética tentando entender como o país constrói influência sem precisar levantar a voz. Mas tudo isso foi feito antes da minha ida para lá.

Agora, depois de vinte dias viajando pelo Japão, volto pra contar o que vivi. Este texto é o contraponto: não para desmentir o que escrevi antes, mas para colocar ao lado. Porque entre o Japão da teoria e o da experiência, há ruído, calor, fila, papelada, cansaço e também encantamento. Esse texto tenta lidar com esse intervalo.

Expectativa x Realidade

O Japão que eu escrevi antes de ir era o país da curadoria absoluta, da estética como função social, da loja que se comporta como um museu e do consumo como um gesto quase espiritual. Era o Japão que performa desejo com uma espécie de precisão cerimonial, onde cada coisa está no lugar certo e cada lugar tem um tempo certo. Um Japão que estudei, pesquisei e transformei em quatro textos: sobre ruído e silêncio, sobre desejo e contenção, sobre a loja como cena, sobre o pop que escapa do filtro.

Mas o Japão que eu vivi, atravessando por volta de dez cidades em mais ou menos vinte dias, foi outro.

O som vem antes da imagem

Antes mesmo de ver o Japão, eu ouvi. Tóquio não sussurra, toca jingle. Estar no Japão é ser atravessado por um fluxo constante de som, aviso e informação. Não é que haja excesso em Shibuya e silêncio em Kyoto. Há excesso em todo lugar. Jingle em toda loja, falas em todos os alto-falantes, placas em todas as paredes, tudo ao mesmo tempo. A sensação era de viver dentro de uma interface.

As grandes lojas são impossíveis de navegar. Don Quijote, Bic Camera, farmácias de cinco andares: tudo saturado, tudo colorido, tudo pulsando. A loja não era mais um espaço curado, mas um labirinto de consumo. Mesmo os templos, jardins contemplativos, espaços "de pausa", estão cheios de gente, câmeras, filas, programados para o turismo. Até o silêncio virou produto.

E ainda assim, entre uma loja ruidosa e outra, dava pra tropeçar em uma vitrine impecável, num corredor silencioso, numa curadoria feita para acalmar o olhar. Algumas flagships, algumas lojas mais hypadas ainda tentam compor esse cenário que a gente imaginava: o consumo como contemplação, o espaço como estética. Mas são nicho, não regra. O consumo dominante, sobretudo para o turista, ainda é excesso.

Don Quijote: poluição visual e sonora imperam

Tempo não é pausa

E tudo era longe. Tudo exigia deslocamento, planejamento, mapa. Caminhávamos muito, no calor, com mochilas, tentando decifrar sistemas. Toda vez que começávamos a entender uma cidade, era hora de partir pra próxima. O tempo parecia cronometrado, e nós, sempre atrasados.

A ideia de que o Japão vive um consumo lento continua verdadeira, mas depende do recorte. No turismo, tudo é urgência, pressa, logística. E pra se mover com alguma fluidez ali, não basta boa vontade. É preciso antecipação real, estudo prévio, compreensão detalhada dos funcionamentos locais. Pesquisa superficial não resolve. O improviso não encontra espaço e, mesmo funcionando muito bem, o Japão não te dá tempo de entender como.

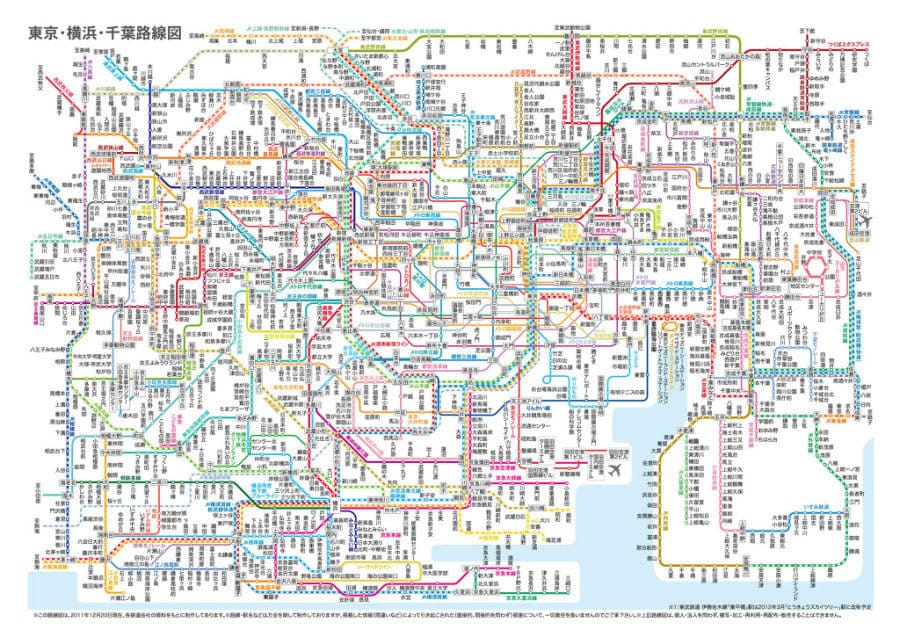

Eficiência sem margem

É nesse ponto que a rigidez japonesa mais se evidencia e ela não acomoda exceções. No transporte, o sistema é eficiente, mas burocrático, segmentado, cheio de etapas. Pegar um ticket com o JR Pass era quase como ir ao cartório: fila, senha, espera, atendimento no balcão. E mesmo assim, nem tudo era resolvido de uma vez. Dependendo da estação, só era possível emitir bilhetes para duas viagens por vez. Era preciso pegar nova senha, enfrentar nova fila, explicar tudo de novo. E explicar como? O inglês deles muitas vezes não dava conta do básico, o Google Tradutor travava, demorava, entregava uma tradução difícil de compreender.

Foi aí que descobri: meu japonês improvisado do Duolingo funcionava melhor que meu inglês fluente, cheio de certificados. "Ashita. Kyoto-Himeji. Goro hachi ji. Yottsu." Bastava isso para desenrolar uma passagem, entender um trajeto. Palavras soltas e mal pronunciadas resolviam mais que frases completas em idioma estrangeiro.

Nos restaurantes, a rigidez é ainda mais clara. Viajando em família com restrições alimentares, escutamos a mesma frase repetidas vezes: "we don't accommodate allergies". Às vezes vinha da boca do atendente. Às vezes, já estava escrita na porta. Não era por falta de vontade ou empatia. Era regra, protocolo. Tudo seguia um formato previamente definido e fugir dele não parecia uma opção viável. O Japão não se mostrava hostil, mas também não se curvava à exceção.

Ainda assim, não era fácil desprezar essa lógica. Eu mesma me apoio na rigidez pra fazer as coisas funcionarem. Sei o valor de um sistema bem projetado, de uma engrenagem precisa. Admirar a disciplina dos outros é diferente de precisar da compreensão deles. Quando você está do lado de fora, quando precisa de uma brecha, de uma adaptação, a rigidez deixa de ser estrutura e vira barreira e, mesmo assim, não dá para ignorar que essa mesma rigidez sustenta um cotidiano limpo, organizado e seguro. Um cuidado coletivo que impressiona.

O futuro em papel

Tinha robô? Três. Em vinte dias, vi três. Um que servia comida. Dois de segurança. Mas recebi dezenas de recibos, de tickets, de papéis. Tudo impresso. Tudo registrado. Tudo documentado. O país do futuro ainda carimba formulários.

É claro que há modernidades. As milhares de vending machines funcionam com moedas, mas também aceitam pagamento por aproximação. O metrô pode ser acessado com cartão, bilhete ou celular. Mas o uso de tecnologia não é espetáculo. É funcionalidade. Está lá para servir a rotina, não para parecer futurista.

A tecnologia mais impactante, aliás, está no vaso sanitário. Que aquece o assento, emite sons da natureza para minimizar o constrangimento pro box do lado e limpa sua bunda com um jato preciso de água morna (que eu confesso que não tive coragem de testar). Silenciosa, eficiente e invisível ao olhar de fora. Como muita coisa no Japão.

O que permanece

Ainda assim, havia algo que se mantinha: a imagem. Tudo parecia milimetricamente preparado para ser registrado, editado e compartilhado, de letreiros e pratos a templos e vitrines. A sensação de estar dentro de um cenário cuidadosamente composto era constante. O Japão segue sendo visualmente inédito, um lugar onde o olhar encontra composições impactantes em quase toda esquina.

E não é só o que se mostra, mas como se mostra. A iluminação, os objetos, os detalhes, tudo parece estar no lugar certo. Não porque foi colocado ali com a intenção de virar imagem, mas porque é assim que é. A disposição dos elementos, o cuidado com os detalhes, a relação entre forma e função fazem parte do cotidiano, não de uma encenação. Parece coreografado, mas é só uma outra maneira de organizar o mundo. Talvez nosso olhar ocidental é que insista em ver cenário onde há apenas cultura material.

Ao tentar viver isso com o corpo, fora da mediação da câmera, a experiência se mostrava mais dura: cansativa, intensa, cheia de estímulos, cheia de regras. A beleza segue lá, mas acompanhada de um certo peso. Não é encenação, é realidade. E a realidade cobra presença, esforço, resistência. O que é bonito, é bonito. Mas o que se sente nem sempre é leve.

Dotonbori, em Osaka, e Akihabara, em Tóquio. Cenários muito instagramáveis

O cuidado que organiza tudo

Parte dessa beleza está no cuidado, no zelo com o espaço público, na limpeza das ruas, no respeito silencioso entre as pessoas. Isso não é uma camada superficial, é um valor de fundo. A ordem, ali, não é apenas estética, é ética. Cada um parece carregar uma parcela de responsabilidade pelo coletivo, e isso se reflete em tudo.

O que é antigo se preserva. O que é compartilhado, se respeita. Os muros são baixos, as bicicletas ficam destrancadas. Os jardins, bem cuidados. E o que se perde, permanece onde está. Vi celular esquecido em jardim, carteira largada em mureta. E ninguém mexe. Lá fica. Como se houvesse um pacto silencioso de não atravessar o espaço do outro, mesmo quando ele está ausente.

Esse cuidado constante também impõe seus limites. Ele estabelece comportamentos, define etiquetas, dita ritmos. Ao mesmo tempo em que conforta, cobra atenção. Nada parece ser feito por impulso. Há um tempo certo, uma forma esperada, uma maneira prevista. Para quem observa de fora, isso é encantador. Mas pra quem tenta habitar, pode ser apertado.

Ainda assim, é difícil não se impressionar. Porque tudo funciona sem precisar de imposição. O coletivo se organiza porque cada um sabe exatamente o que lhe cabe. E talvez essa seja uma das maiores lições da viagem: o cuidado, ali, não é um gesto extraordinário. É cotidiano. É regra. É cultura.

Um país que não precisa te agradar

E é interessante perceber que boa parte dessa estrutura não está ali para o turista. Não se trata de um país que se remodela para receber estrangeiros, e sim de um lugar que valoriza sua própria cultura, seus rituais e seus modos. Em quase todo lugar que visitamos, o turismo local era maioria. Excursões escolares em templos, famílias japonesas nos mercados e moradores nas lojas tradicionais, o Japão se consome por ele mesmo.

No teatro kabuki, isso ficou ainda mais claro. Essa foi a minha experiência, pelo menos. A estrutura não parecia pensada para o turista, embora houvesse a possibilidade de acompanhar um trecho da peça. Mas a peça, mesmo, era outra coisa, que se desenrolava longe dos nossos olhos. Os estrangeiros sentam afastados, assistem por pouco tempo, entram e saem por uma porta nos fundos. Nada de fotos, nada de registros. Tudo muito discreto, quase silencioso. E talvez esteja aí uma das coisas mais bonitas da viagem: ver uma cultura que segue funcionando para os seus, sem precisar se adaptar para os outros.

Entre a imagem e a vivência

Entre a estética que se observa de longe e a experiência que se atravessa com o corpo, existe um descompasso. E talvez seja justamente aí que o Japão se revele mais complexo e interessante.

Se os textos anteriores enxergavam a loja como um espaço de silêncio e mise-en-scène, o que encontrei foram mercados caóticos, corredores labirínticos, anúncios em loop. E se o consumo lento parecia ser uma regra, a experiência turística mostrou que a urgência tem tomado boa parte do espaço. Não que o que escrevi antes não fosse verdade, mas era uma parte, um recorte, uma camada.

No fim, a pergunta não é se o Japão é tudo aquilo que dizem. A questão é se a gente está disposto a olhar para o que ele é, com suas regras, seus silêncios, seus encantos e limites, sem forçar que ele caiba na projeção que construímos daqui.