Não existe RAP de direita

E qualquer tentativa é mero simulacro que usa a forma mas trai a essência

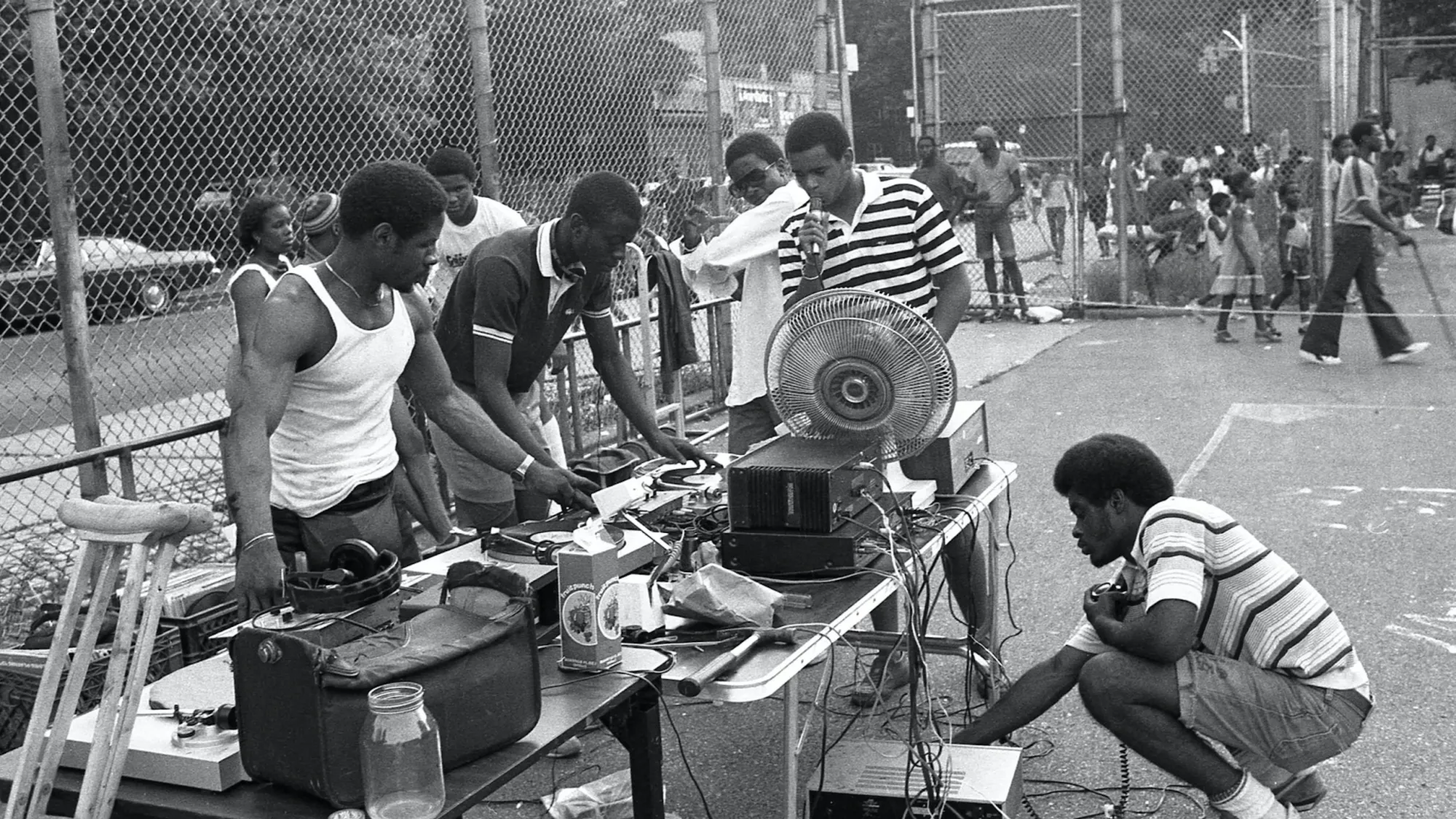

O rap nunca foi só música. Desde o nascimento do Hip-Hop no Bronx dos anos 70, cada rima, cada batida, cada graffiti e cada passo de break carregam um gesto político. Essa cultura surgiu em bairros abandonados pelo Estado, onde a desindustrialização e a crise urbana deixaram para trás comunidades majoritariamente pretas e latinas. Faltava emprego, sobrava repressão policial. Os serviços básicos não chegavam, mas a violência institucional era presença constante. Nesse cenário de exclusão e invisibilidade, jovens transformaram a escassez em potência criativa: ocuparam as ruas com festas de quarteirão, samplearam discos antigos para criar novas batidas, reinventaram a cidade em grafites coloridos e deram corpo à revolta em rimas afiadas. O rap nasce como denúncia, como megafone das vozes silenciadas. Nasce como resistência.

Dizer que existe um “rap de direita” é ignorar completamente esse DNA. A direita e a extrema direita defendem valores que são opostos ao que o Hip-Hop representa: pregam uma meritocracia que desconsidera desigualdades históricas, criminalizam a pobreza como se fosse escolha individual, apostam na militarização como resposta social, reforçam a supressão da diversidade e a exclusão das diferenças. O Hip-Hop, pelo contrário, nasceu justamente como antídoto a tudo isso: é sobre comunidade, coletividade, inclusão, dignidade e justiça social. Onde a direita fala em meritocracia, o rap fala em solidariedade. Onde a direita defende a manutenção de privilégios, o rap reivindica igualdade de oportunidades. Onde a extrema direita levanta muros físicos, culturais e simbólicos, o Hip-Hop derruba barreiras para afirmar que cada voz tem direito a ser ouvida. Por isso, é impossível conciliar as duas lógicas: os fundamentos do rap caminham lado a lado com os princípios historicamente associados à esquerda e às políticas progressistas, porque ambos partem da mesma convicção de que a vida em sociedade só tem sentido se for construída em comum.

Quando Grandmaster Flash and the Furious Five lançaram The Message em 1982, deixaram claro que o rap podia ser muito mais que festa: podia ser a crônica dura da vida urbana, um grito contra a desigualdade e a marginalização, tudo isso sem abrir mão do balanço que fazia as ruas dançarem. Poucos anos depois, Public Enemy gritava Fight the Power como manifesto contra a supremacia branca e o racismo estrutural. No Brasil, os Racionais MC’s já rimavam nos anos 90 sobre a vida periférica, denunciando a violência policial e a falta de oportunidades, escancarando a desigualdade.

O rap sempre apontou o dedo para cima, contra as estruturas de poder. Basta lembrar de Tupac Shakur denunciando a brutalidade policial em Trapped ou questionando a desigualdade em Changes; de Sabotage rimando sobre sobrevivência e dignidade em Um Bom Lugar; de Kendrick Lamar transformando álbuns inteiros em narrativas sobre racismo sistêmico e resistência, como em To Pimp a Butterfly. No presente, essa mesma força ecoa no Brasil com Djonga e seu enfrentamento direto ao racismo e à violência do Estado, com Emicida, que constrói pontes entre as quebradas e o mundo inteiro ao defender diversidade e justiça social, ou com o Don L, que mergulha fundo nas contradições do país para expor desigualdades históricas e propor futuros possíveis. Seja em Nova York, Los Angeles, Fortaleza ou São Paulo, a mensagem é a mesma: o rap não protege privilégios, ele revela feridas sociais e aponta para a necessidade de transformação coletiva.

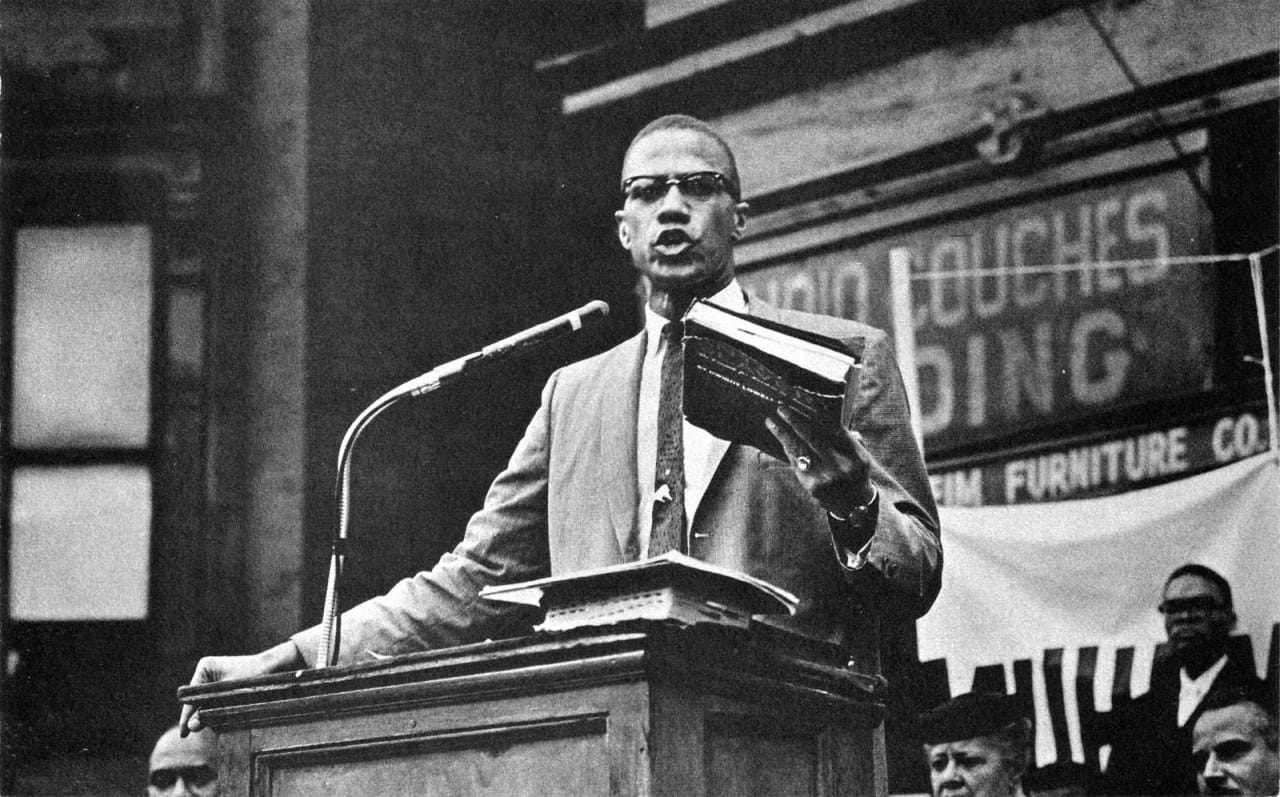

A direita se sustenta na manutenção do status quo, no privilégio de poucos, no fortalecimento de fronteiras materiais e simbólicas. O rap, por sua vez, derruba muros: é internacionalista por natureza, fala uma língua comum mesmo quando as palavras mudam de idioma. Desde cedo, o Hip-Hop mostrou sua vocação de atravessar oceanos e encontrar ressonância em diferentes periferias do mundo. A cultura que nasceu no Bronx rapidamente dialogou com jovens da África do Sul em plena luta contra o apartheid, inspirou a juventude francesa descendente de imigrantes árabes e africanos a denunciar o racismo estrutural em Paris, e se enraizou no Brasil como voz das quebradas contra a desigualdade social. Quando Edi Rock cita Malcolm X em Voz Ativa, quando MC Solaar dialoga com jazz e filosofia africana, quando Kendrick Lamar ecoa James Baldwin, fica claro: o rap não levanta muros, ele constrói pontes.

É justamente aí que cai por terra a caricatura tosca criada pela direita do “socialista de iPhone” ou da chamada “esquerda caviar”. A lógica não é a de abdicar do consumo ou negar conquistas individuais, mas de buscar condições para que todos tenham acesso ao mesmo direito de consumir, produzir cultura, circular e viver com dignidade. O rap sempre dialogou com símbolos de status — carros, jóias, roupas, marcas — não como fetiche vazio, mas como afirmação de pertencimento num mundo que insiste em excluir. A contradição não está em rimar usando um tênis de mil reais; está em aceitar que só alguns possam ter um tênis da hora enquanto a maioria segue privada até do básico. Por isso, enquanto a direita usa o discurso da meritocracia para justificar desigualdades, o rap e o pensamento progressista reivindicam o contrário: que o acesso não seja privilégio, mas direito.

Mais que posicionamento político, o rap é prática de vida coletiva. O peace, love, unity and having fun de Afrika Bambaataa não era slogan publicitário, mas fundamento de uma cultura que propõe a paz ao invés da guerra, o amor ao invés do ódio, a unidade ao invés da segregação. Basicamente o oposto do modus operandi do conservadorismo. E essa visão se materializa nos quatro elementos do Hip-Hop: o rap dá voz às ruas que não eram ouvidas; o DJ transforma fragmentos do passado em visão de futuro; o break ocupa o espaço público e o ressignifica com o corpo em movimento; o grafitti entrega arte e mensagem aos muros que antes serviam para separar. Cada elemento carrega em si um gesto político, uma forma de construir comunidade onde antes só havia abandono. O Hip-Hop é, por definição, a síntese de linguagens que nasceram para denunciar exclusão e, ao mesmo tempo, criar pertencimento.

E é justamente nesse ponto que os fundamentos da esquerda se alinham de maneira natural ao Hip-Hop: olhar para o bem coletivo, propor políticas públicas que reduzam desigualdades, valorizar a diversidade, defender direitos trabalhistas e sociais. A lógica da esquerda é a lógica do coletivo, da partilha e do comum, exatamente o espírito que move os quatro elementos da cultura Hip-Hop.

Existe ainda quem tente resumir o rap como “música contra o sistema”, sugerindo que pouco importa se esse sistema é comandado pela direita ou pela esquerda, que é tudo igual. Mas esse argumento é frágil. Primeiro porque governos de esquerda, por mais imperfeitos e criticáveis que sejam, partem de um horizonte de inclusão social, de redistribuição de direitos e de combate às desigualdades, valores que dialogam diretamente com a essência do Hip-Hop. Já projetos de direita e extrema direita, ao contrário, se alimentam da exclusão, da criminalização da pobreza, da manutenção de privilégios e do ataque sistemático às classes menos favorecidas. Colocar ambos no mesmo patamar é uma falsa equivalência: é negar que, historicamente, as vozes do rap ecoam contra a lógica de opressão e pela ampliação da justiça social. O rap pode até criticar governos progressistas quando falham, e deve fazê-lo, mas essa crítica nunca se confunde com a lógica conservadora de manutenção dos privilégios e da desigualdade.

Até tentam inventar um “rap conservador”, mas o resultado soa falso, porque o rap não é só forma, é conteúdo. Não basta rimar em cima de um beat para fazer parte do Hip-Hop. A cadência, a métrica e até a estética visual podem ser copiadas, mas sem a essência de resistência, tudo se esvazia. O rap não nasceu para entreter plateias confortáveis, mas para dar voz aos desconfortos de quem vive à margem. Quando alguém tenta vestir a roupagem do rap para defender pautas conservadoras, cai em contradição imediata: é como usar o microfone para reforçar o silêncio. Um rap que defenda a concentração de riqueza, o ódio às minorias, a violência policial ou a destruição de políticas sociais não é rap, é apenas propaganda travestida de cultura. É caricatura porque reduz a linguagem a um molde vazio, ignorando o que lhe dá vida.

O rap não é neutro nem ornamental. Ele é, por definição, denúncia e afirmação, rebeldia e construção coletiva. É ferramenta de conscientização. Por isso, um “rap de direita” não passa de uma cópia distorcida, um simulacro que usa a forma mas trai a essência.

O rap é contracultura, não cultura de manutenção. É a trilha sonora das lutas antirracistas, progressistas, feministas, LGBTQIA+. É ferramenta de conscientização, empoderamento e transformação. E é justamente por isso que não existe rap de direita: porque se existir, deixou de ser rap.