Entre o zen e o excesso: como o Japão performa desejo

Minimalismo, arquivo, fila, caos. Nenhum país expressa tão bem a contradição entre o consumo contido e a obsessão estética

Essa matéria faz parte de uma série sobre o Japão. Ao longo de setembro, a ISMO publica uma sequência de textos que estou escrevendo antes da minha viagem para lá, a partir de pesquisa e escuta atenta. A ideia é trazer alguns olhares para o modo como o país constrói cultura, estilo e desejo sem precisar levantar a voz. Cada texto parte de um recorte específico, mas todos têm em comum o esforço de entender como o Japão influencia o mundo de forma silenciosa, precisa e persistente.

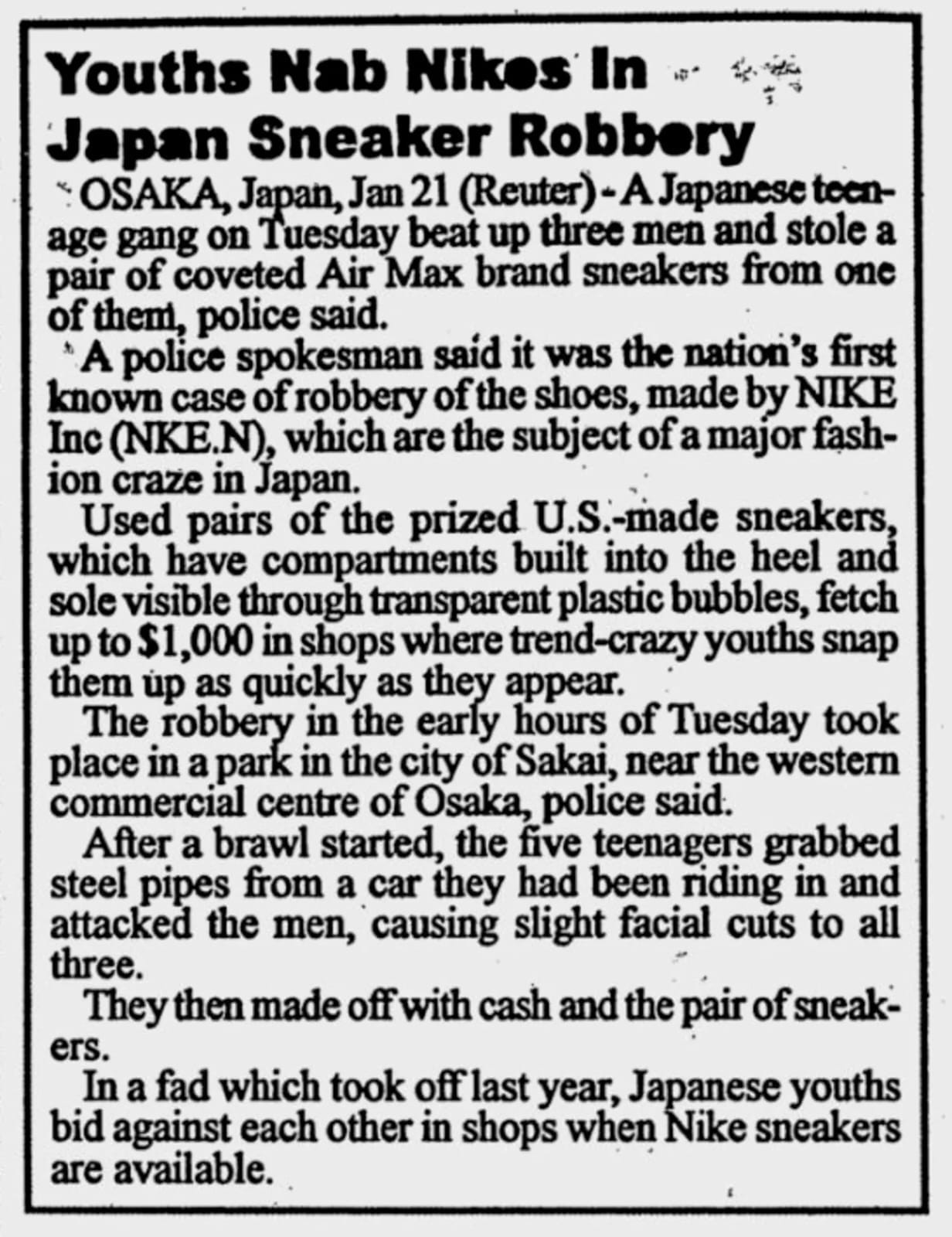

Quando um tênis vira caso de polícia

Em 1996, na cidade de Osaka, um caso chamou a atenção da imprensa japonesa: um grupo de adolescentes atacou violentamente outro jovem para roubar o que ele calçava. Não era dinheiro, nem status material óbvio - era um par de tênis Air Max 95, recém-lançado no Japão e já disputado nas ruas. A agressão foi tão marcante que a polícia passou a registrar casos similares sob o nome de "Air Max Gari" (algo como "caçada ao Air Max").

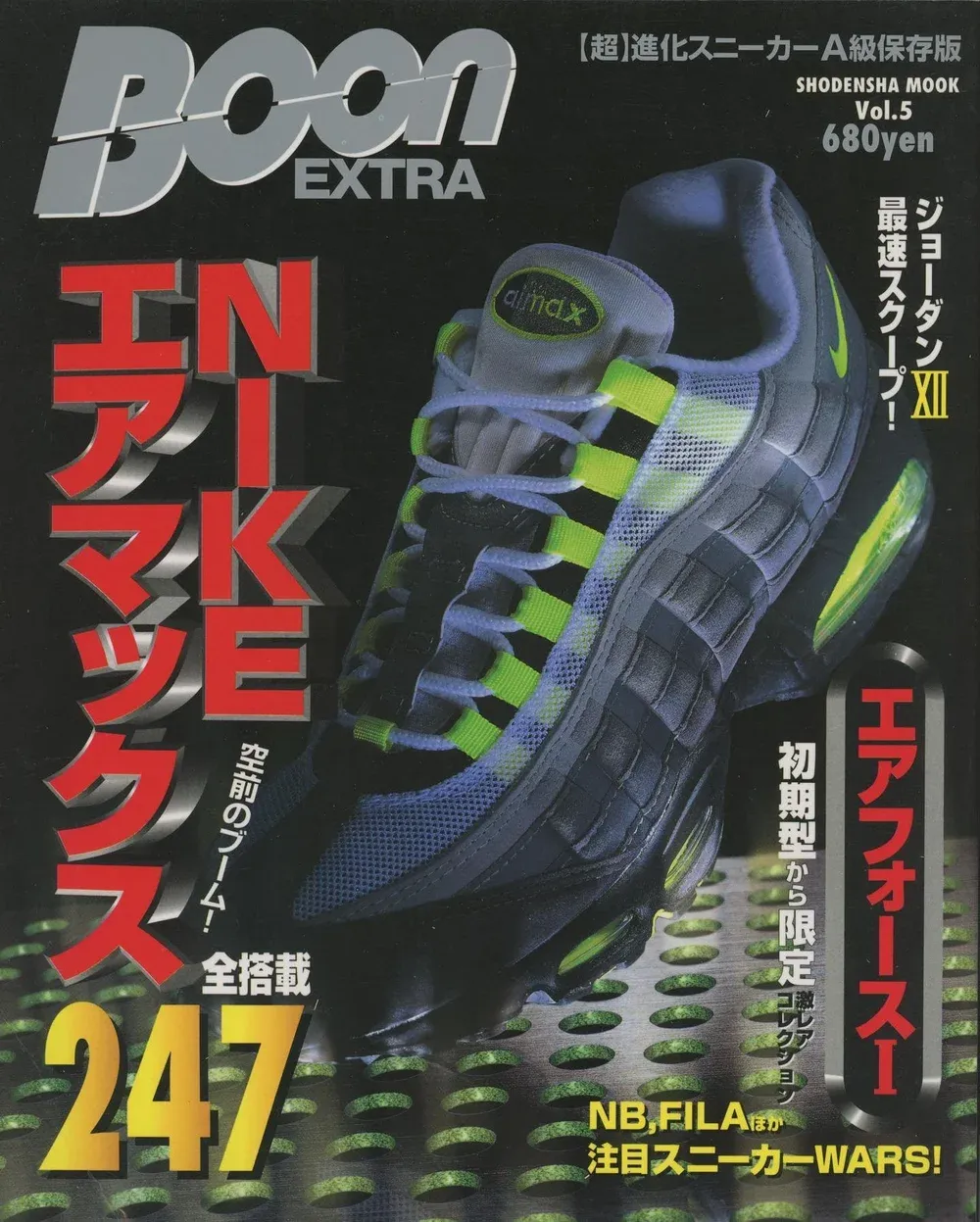

"Air Max Gari": a febre pelos Nike Air Max 95 no Japão, ao longo dos anos 1990

A cena, que parece absurda à primeira vista, revela algo mais profundo: o tênis, naquele contexto, já não era só um acessório. Era objeto de culto, marcador de pertencimento e de escassez. O desejo, ali, não era só por um produto - mas por tudo que ele passava a representar naquele momento específico da cultura de rua japonesa.

Esse não é um texto sobre tênis. É sobre desejo.

A estética como coreografia cultural

Em outros momentos da história recente, objetos igualmente banais passaram a condensar esse tipo de desejo coletivo no Japão. O Tamagotchi, por exemplo, sintetiza uma estética afetiva e tecnológica que seduziu crianças e adultos. Era portátil, personalizável e exigia cuidado, como um pet digital dentro do bolso. A febre que se instaurou nos anos 1990 mostra que o desejo japonês também tem uma dimensão lúdica, que se mistura com a tecnologia e a fantasia.

O Japão é um país onde a aparência das coisas carrega peso simbólico. A forma como um objeto é apresentado, a textura de uma embalagem, o silêncio de uma loja, tudo comunica. Não é só uma questão de beleza, mas de intenção. Isso se manifesta tanto nas estéticas limpas e sutis da MUJI quanto na extravagância caótica dos looks de Harajuku. Há uma atenção quase ritualística ao detalhe.

Contraste de estéticas: Harajuku x MUJI

O contraste entre o zen e o excesso não é uma contradição. Ele expressa uma lógica interna que valoriza a expressão individual, mas também a disciplina. É possível desejar algo intensamente e ainda assim manter o controle. A curadoria, nesse caso, funciona como filtro e amplificador: quanto mais restrito, mais valioso.

Como o consumo vira rito

A cultura de consumo japonesa não opera na lógica da abundância, mas da cerimônia. Comprar um item, especialmente no universo dos sneakers ou da moda de rua, envolve uma série de passos: saber a data de lançamento, enfrentar filas, participar de sorteios, seguir regras. Não é apenas uma transação comercial, é um rito que exige atenção, paciência e dedicação.

A loja atmos, por exemplo, se consolidou como referência não só pela curadoria impecável, mas pela forma como transforma o ato de compra em experiência. E não está sozinha. Lojas como mita sneakers, DSMG e United Arrows cultivam esse mesmo ambiente de reverência. Os produtos são expostos com cuidado, como artefatos em um museu. Tudo isso reforça a ideia de que o objeto desejado não é qualquer coisa. É um fragmento de um imaginário mais amplo.

atmos e mita sneakers

Quando o culto vira febre

A relação com o desejo no Japão também se manifesta na forma como marcas e consumidores interagem. Hirofumi Kojima, fundador da atmos, resumiu bem esse movimento ao afirmar: “Marcas como BAPE, Comme des Garçons, sacai... Suas colaborações com sneakers tiveram impacto profundo na cultura japonesa.” Essa lógica de colaboração, que une streetwear, alta moda e narrativas visuais específicas, reforça a ideia de que o objeto de desejo não nasce pronto: ele é construído coletivamente, entre quem cria e quem consome.

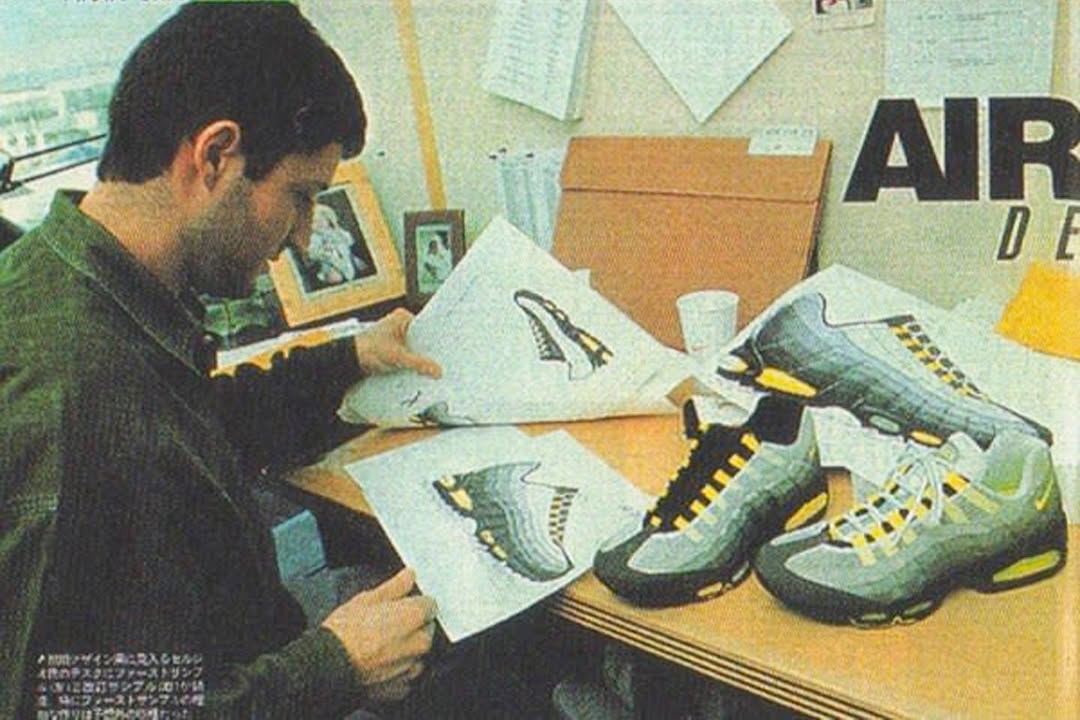

O caso do Air Max 95 mostra como o desejo pode escapar das margens. Criado por Sergio Lozano, o modelo foi inspirado na anatomia humana, com linhas que evocam músculos e tecidos. No mercado americano, teve uma recepção morna. Mas no Japão, encontrou terreno fértil. A combinação do design ousado com o colorido marcante dialogava com a moda de rua em ebulição na época. O tênis rapidamente esgotou nas lojas.

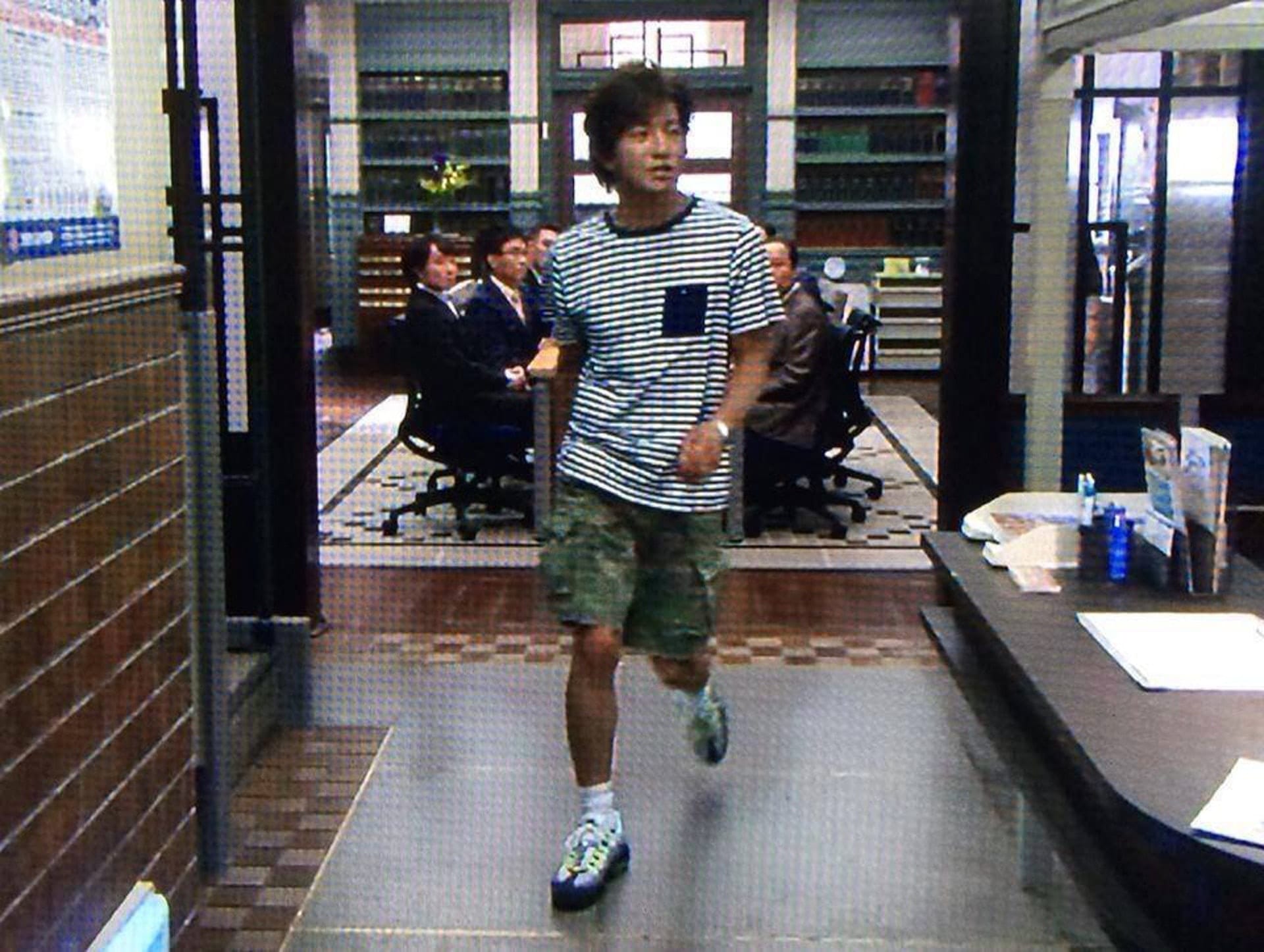

Com a escassez, veio a valorização. O preço disparou nas revendas. Aparecer com um par nos pés virou afirmação de pertencimento e poder simbólico. Ídolos pop como Takuya Kimura amplificaram a febre. E então, vieram os excessos: roubos, falsificações, brigas em filas. O tênis virou manchete, virou símbolo, virou crise. Tudo isso antes mesmo da era dos aplicativos e dos drops digitais. O Japão já havia entendido, e tensionado, os limites do consumo enquanto performance social.

O país que ensinou o mundo a desejar

A influência japonesa se faz notar até mesmo em momentos de saturação do consumo. Em um cenário em que tudo parece estar sempre prestes a esgotar - drops relâmpago, colaborações instantaneamente esvaziadas, ansiedade digital permanente - o Japão parece operar em outro tempo. Essa diferença de ritmo talvez explique por que o país, mesmo estando no centro da cultura sneaker global, mantém certo distanciamento da obsolescência acelerada. Os Levi’s vintage, por exemplo, ainda fazem fila em brechós japoneses, não por nostalgia, mas por permanência. Um jeans de décadas atrás continua desejável porque carrega história, textura e memória.

Muito antes do hype se tornar estratégia global, o Japão já operava com base em escassez, curadoria e storytelling. Mais do que vender produtos, criou-se uma cultura em torno do consumo. E essa cultura foi sendo observada, absorvida, replicada. Hoje, é possível traçar conexões diretas entre as dinâmicas das lojas japonesas e as práticas que vemos em todo o mercado de streetwear: filas, colaborações exclusivas, drops limitados.

Mas há uma diferença fundamental. No Japão, o desejo está ancorado em uma relação estética e quase espiritual com os objetos. É menos sobre ostentação e mais sobre significado. Enquanto o Ocidente acelerou a lógica do hype com algoritmos e ansiedade, o modelo japonês ainda parece pautado por uma certa reverência silenciosa.

A pergunta que fica

Desejar é humano. Mas no Japão, o desejo ganhou forma, disciplina e método. Tornou-se estética, tornou-se ritual. E talvez também um alerta: quando a linha entre curadoria e obsessão se desfaz, o que nos resta?

Entre o zen da contemplação e o caos da fila, o Japão segue nos ensinando: não só o que consumir, mas como. E por quê.

Se esse tema te interessou, continua com a gente: ao longo de setembro, publicaremos outros textos que expandem essa investigação sobre o Japão, escavando o que nos atrai, nos move e nos atravessa quando falamos do país.