Balaclava e a construção de uma cena

Como o selo independente virou uma das maiores referências na música indie brasileira e construiu toda uma comunidade ao seu redor

Nascida da urgência de lançar o próprio disco, a Balaclava surgiu como tantas outras iniciativas independentes: no improviso, na amizade, no espírito coletivo que movimenta as cenas locais. Mas foi justamente por nunca ter perdido essa origem e, ao mesmo tempo, saber crescer com consistência e propósito, que o projeto criado por Fernando Dotta e Rafael Farah se transformou em uma das forças mais relevantes da música independente brasileira atual.

Mais do que um selo e gravadora, a Balaclava virou plataforma, produtora, agência, editora e principalmente, uma comunidade formada por artistas e público. Em mais de uma década de atuação, construiu um casting coeso sem ser homogêneo, manteve um olhar de curadoria impecável, criou circuitos de circulação real para bandas nacionais e trouxe nomes internacionais de peso ao Brasil, sempre com os dois pés fincados na cena independente.

Nesse papo com o Dotta, revisitamos a trajetória do selo desde os primeiros lançamentos até o momento atual, falamos sobre construção de cenas, os desafios da pandemia, os bastidores da produção de shows, o equilíbrio entre visão artística e sustentabilidade e como se manter fiel aos princípios mesmo com o passar de mais de uma década.

A motivação do nascimento da Balaclava é mais ou menos parecida com a de vários outros selos, né? Membros de uma banda querendo colocar seu trabalho na rua resolvem criar seu próprio selo, depois começam a lançar bandas de amigos próximos ou que fazem parte da mesma cena, produzir os próprios shows e aos poucos a coisa toda começa a tomar corpo.

Foi, foi total isso. Eu e o meu sócio, o Rafael Farah, tínhamos a Single Parents e a gente sempre teve essa vontade de ir além; a gente já se autogeria de certa forma, igual toda a banda tem que fazer, né? Movimentar merch, marcar show... No começo não tem estrutura para ter um time, né? Então você vai aprendendo fazendo. A gente foi se virando e criando uma relevância com o show e com o nosso jeito de divulgar as coisas, eu acho que a gente conseguia fazer isso de uma forma bem autosuficiente. E quando a gente colava com outras bandas que a gente tocava ao redor do Brasil a gente ia sacando muito que todo mundo tinha algum tipo de dificuldade, né? Seja para marcar show ou fazer uma assessoria de imprensa por exemplo. E a gente sempre teve esse pique de de ir além.

Então, eu acho que a Balaclava acontecer foi meio que eu e o Farah falando: "mano, com quem que a gente vai lançar agora o nosso álbum?" E o que mais fazia sentido ali não era se associar com alguém que já estava no mercado, até porque o modus operandi da galera que vinha fazendo um trampo, cada um tinha seu modelo de negócio, mas acho que a gente sentiu esse tesão de fazer de uma forma própria, sabe?

Eu acho que essa motivação de bandas que começam selo, a gente conhece várias histórias parecidas, né? Como a Merge ou a Dischord Records, que nasceram de uma necessidade de uma determinada banda lançar o próprio trabalho e depois começam a lançar bandas de amigos próximos ou que fazem parte da mesma cena, a produzir os próprios shows e aos poucos a coisa toda vai tomando corpo. Foi mais ou menos assim, né? Bem orgânico o começo da Balaclava...

Total, tanto que os primeiros artistas que a Balaclava assinou, né, o primeiro lançamento foi o nosso próprio álbum, mas depois eram pessoas que a gente já tinha alguma afinidade musical, fazia dobradinha junto em algumas noites ao vivo e era a cena que estava à nossa volta e que a gente, sei lá, de alguma forma acreditava que a gente poderia contribuir em algum nível, saca? Tipo, aquela sensação de fazer parte de um coletivo, de uma comunidade de pessoas que se identificam e querem se ajudar, né? Então é isso, a gente mesmo não tinha expertise nisso. A gente sempre ouviu o lance do aprender fazendo. Então, a gente sempre foi muito instigado, assim, muito nerd de estudar quem tava nascendo, movimentando a cena, quem era dono de tal festival, dono de tal produtora.

A gente era bem proativo, de marcar um café com tal pessoa, tentar um papo com um tal lugar, seja casa de show ou festival. Então, exigiu muito da gente nesse começo, uma proatividade pra gente ir desbravando, entendendo as coisas, para poder criar nosso próprio modelo de negócio, que a gente nem sabia o que que ia ser ainda e como o selo ia se sustentar, porque realmente só depois de bater um ano de selo, que a gente falou: "pô, no meio dessa crise toda, bem no começo das da plataformas digitais, como que a gente vai fazer grana, é com streaming?" Fazer vinil ainda era um recomeço, então era tudo muito novo e a gente sempre teve muito tesão no lance da produção de shows, seja com bandas nacionais e depois evoluindo para internacionais, a gente sabia que esse era um caminho interessante porque era um ponto de contato com o público final e a gente ia poder mostrar de certa forma essa força da curadoria e juntar artistas interessantes na mesma noite.

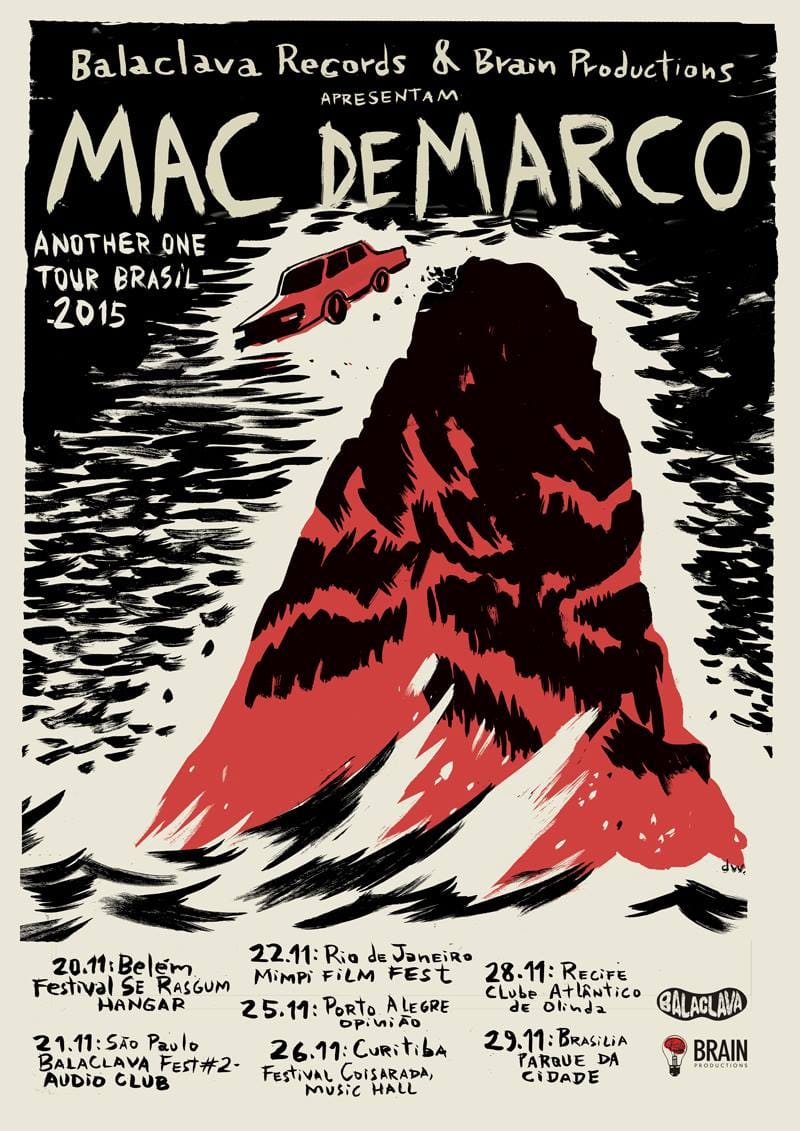

Os Balaclavas Farah e Dotta com Mac DeMarco, Slowdive e Beach Fossils

A Balaclava hoje é muito mais que apenas um selo ou gravadora, né? Conta um pouco dessa atuação 360 de vocês hoje com as bandas que fazem parte do cast.

É, eu acho que a gente foi evoluindo muito ao longo dos anos e se entendendo também. Tipo, no fim, você vai lançando várias coisas e testando resultados. Não tem muito controle de como aquilo vai bater nas pessoas, aquele som que você acredita. Mas, pra mim e pro Farah, sempre foi um negócio crucial só lançar coisas em que a gente enxerga um potencial, algo que tem que bater pros dois, sabe? Então, em algum nível, pensamos "como que a gente pode contribuir pro trampo desse artista, dessa banda?"

A gente sempre colocou de uma forma de "eu não tô aqui pra salvar e resolver todos os seus problemas, é pra ser um jogo junto." Acho que o ponto de partida é o próprio artista ter essa mentalidade também, de jogar junto com a gente e não ser tão dependente, sabe? E a gente tem uma liberdade também de ser bem transparente com os artistas. Hoje em dia a gente tem acordos diferentes pra artistas de tamanhos diferentes, porque acho que isso é natural, né? Pelas demandas que vão surgindo.

Hoje, falando da estrutura que a gente tem na Balaclava, tem uma galera que cuida das redes sociais, como um complemento, né? Cuida das redes da Balaclava, mas também acaba sendo um ponto de apoio pros artistas. Tem designer, tem galera de social media e mídia paga, assessoria de imprensa, rádio, TV… E também é isso: é uma estrutura enxuta, mas que ao mesmo tempo já é um ponto de partida forte, sabe? Tem todas as pontas preenchidas pra dar uma continuidade no trampo. O momento do lançamento é muito crucial, e a gente sempre entendeu a Balaclava não só como um selo.

Parte do cast da Balaclava: Raça, Walfredo em Busca da Simbiose, Adoravel Clichê, Marrakesh, Apeles e Rancore (Instagram/Divulgação)

Porque a gente atua de forma 360 pros artistas que a gente assina. A gente agencia, distribui, empresaria… É uma gestão de carreira bem completa. E a gente foi entendendo ao longo do tempo que esse era o nosso tesão mesmo: poder ter um olhar do todo e não só lançar um artista que já tá com outro agente, booker, empresário. Porque, no fim, apesar de isso ser muito comum no mercado internacional, isso ser bem dividido, a gente entendeu que ter essa flexibilidade nos acordos também era importante, e que a transparência era essencial pros tempos atuais, sabe?

Então, isso criou uma relevância da Balaclava, da galera colar com a gente não só pela estrutura que a gente tem, mas por termos essa visão do todo. A gente amarra muito bem os planos que vai construindo pros artistas, ouve deles as necessidades, mas também traz muito esse input da nossa visão de mercado.

Eu li ou ouvi em alguma entrevista, não lembro exatamente onde, que vocês não interferem tanto no processo até a finalização da master, né? Que o foco de vocês está mais em como fazer esse trabalho chegar ao público da melhor forma depois que ele já está pronto. E isso me chamou atenção, porque tem gravadoras que acabam tendo uma influência muito grande no próprio produto, e nem sempre essa influência é positiva. Muitas vezes é uma tentativa de tornar o som mais palatável pro mercado. Queria que você falasse um pouco sobre isso: por que, pra vocês, é importante não interferir tanto no processo criativo do artista, mas sim atuar com mais força no pós, no momento de planejar o lançamento e potencializar o alcance?

É, a gente sempre entendeu que a nossa real expertise era no gerenciamento de toda a parada depois que o disco chega pra gente, seja um EP, single ou álbum, é dali, do momento em que a gente recebe a master pra frente. E isso era muito forte até a pandemia. Na pandemia, os shows ao vivo pararam, e a gente acabou se entendendo também como editora.

A gente passou a editar um catálogo de, até então, 10 anos, que era super desorganizado, dos próprios artistas. E, nesse movimento de se entender como editora, junto com a pausa dos shows, em alguns casos a gente acabou entrando com um envolvimento maior nesse pré-lançamento.

Teve artista que quis criar uma proximidade maior, do tipo: querer saber o que a gente achou de tal produto, de uma demo, por exemplo. Mas a gente nunca meteu o dedo no produto do artista, a não ser quando o próprio artista pede um feedback ou ajuda. Tipo: com quem produzir o próximo trabalho, onde gravar, como viabilizar uma mix ou uma master… A gente entra no processo à medida que existe essa liberdade e essa vontade dos dois lados, sabe?

Mas nunca como aquele modelo antigo de gravadora que chega falando: “Isso aqui é single, isso aqui não é”. A gente só palpita quando faz sentido e quando existe essa troca mútua. Sempre fomos isso: uma gravadora que entra com força a partir da estratégia e do lançamento pra frente.

Esse sempre foi o foco, e ainda é. Mas, dito isso, como eu falei, a gente acabou entrando junto em alguns processos. Eu mesmo me envolvi em co-produções de discos que a gente lançou, toquei baixo, toquei outros instrumentos em um ou outro álbum — sempre por convite dos artistas.

Porque, sei lá, você cria uma relação que vai muito além do profissional, né? Acaba cruzando uma linha, bate o sangue ali — você se identifica musicalmente com aquilo em que está trabalhando. E, sendo um processo natural, isso nunca foi um problema pra gente.

Legal. Você comentou da pandemia e eu imagino que ela tenha sido um divisor de águas em vários sentidos. Primeiro porque, enfim, tudo parou. E a gente sabe que, depois do streaming, o jogo mudou bastante. A venda de discos deixou de ser a principal fonte de renda pro artista, e o show passou a ser algo ainda mais fundamental — não só como renda, mas também como forma das bandas circularem, se conectarem com o público. Como foi pra vocês enfrentar esse período ao lado das bandas — com toda a ansiedade, expectativa e insegurança que surgiram durante o isolamento?

Foi bem foda, cara. Foi bem difícil. As nossas reuniões com os artistas, nesse período, eram quase sessões de terapia mesmo, deles com a gente e da gente com eles. No fim, a gente estava ali pra oferecer algum tipo de conforto, como empresários, como gravadora e tudo mais. Mas, lógico, a gente também estava segurando a barra.

Era uma troca muito verdadeira. Tipo: “Estamos aqui vivendo isso junto com vocês, também estamos na merda, aprendendo a lidar com essa situação em tempo real”. Porque, pra nós, também era tudo inédito.

E 2020 tinha esse peso a mais: era um ano super promissor, a Balaclava estava deslanchando como produtora, com shows importantes — nacionais e internacionais — já anunciados… e tudo foi por água abaixo. Muitos a gente nem conseguiu remarcar.

Se não me engano, o Stereolab que vocês estão trazendo esse ano para o Balaclava Fest foi um que era pra ter vindo em 2020, né?

Tinha pôster pronto, cara. A gente ia anunciar na semana seguinte que bateu a pandemia, tava tudo certo já, ia ser em maio de 2020. E tinham outros, né? Tinha o Black Midi no Sesc, o Black Pumas no Cine Joia com show sold out… Outras turnês já bem avançadas. A negociação com o Supergrass mesmo era uma das que estavam pra fechar, e que, felizmente, a gente tá conseguindo trazer agora.

Mas é isso… Com os artistas, foi um momento de muita união. A galera que estava no casting se aproximou bastante, criamos grupo de pandemia, pensamos muito juntos. A gente fortaleceu bastante o lado das redes sociais, isso foi imprescindível. Inventamos quadros, formatos, mantivemos os artistas ativos, gravamos sessions. A gente nunca forçou ninguém a fazer live. Até recebíamos convites de centros culturais, marcas e tal, mas sempre respeitamos o momento de cada um, sabendo o peso que é ter energia e cabeça pra isso, pra encarar uma live, aparecer, se expor… Então tentamos manter um ritmo natural e buscar oportunidades que realmente fizessem sentido, especialmente as que geravam alguma grana.

Esse foi um dos principais motivos também pra eu e meu sócio nos conscientizarmos da importância de fazer uma série de consultorias pra virar editora e, depois, a gente ser administrado por uma major. Porque a gente não tinha a pretensão de montar um escritório do nada pra virar uma editora.

Mas é isso, organizar o catálogo logo de cara já foi muito benéfico. A gente começou a ter oportunidades, tipo sync em campanha gringa no Spotify, coisas que trouxeram uma grana que até então não existia, e que começou a pingar pros artistas nesse período difícil demais.

Então foi muito isso, a galera se ajudando mesmo, com essa mentalidade coletiva. A gente chegou a entregar um festival digital pra Heineken durante a pandemia. Estávamos saindo de um contrato com uma outra empresa e entrando na Heineken, aí o contrato caiu, virou um projeto digital. Todo mundo aprendendo a fazer na hora, entrevistando uma galera gringa do meu quarto, sabe?

Eu acho que foi importante demais ter insistido nisso e manter a marca ativa durante a pandemia e relevante, porque a gente não sabia o que esperar quando voltasse, né? E veio aquele boom absurdo de produtoras e festivais e tudo mais, e a gente se manter consolidado ainda durante esse período era o nosso desafio. A gente respirando, sendo pressionado pelo mercado, o dólar estourando… Mas é isso, se manter firme e forte. Acho que a gente sempre teve esse pensamento, de não atropelar os processos, não querer crescer de uma forma que a gente depois não desse conta. A gente sempre foi muito comedido em cada passo da Balaclava, sabe?

Total, cara. Essa volta pós-pandemia e todo esse anseio por experiências físicas geraram um boom muito grande, né? De shows, de novos festivais chegando por aqui, e de outros que já existiam e cresceram bastante. Acho que dá pra dizer que rolou uma espécie de bolha mesmo, que agora meio que estourou. A coisa parece estar voltando pra uma certa normalidade. Ainda tem muita coisa acontecendo, claro, mas não é mais aquela loucura de antes. Às vezes tinha dois, três shows gringos no mesmo dia. Uma realidade que o Brasil não estava acostumado, né?

Exato. E não acompanha o bolso, né? Simplesmente não dá. Como você falou, não é uma realidade. Tipo, não adianta surgirem várias oportunidades se você acha que tem que abraçar todas. Quem soube trabalhar com consistência durante esse período e se fortalecer de forma saudável, está colhendo os frutos agora, de tudo o que aconteceu.

E, lógico, teve muita gente que se deslumbrou no meio do processo. Marcas ou festivais que quiseram injetar muito e crescer de um jeito acelerado… E aí, quando precisaram recuar, isso acabou mexendo com tudo.

Não que errar seja um problema, né? Acho que é bem comum, todo mundo entrou nesse momento com esse pensamento acelerado. Mas, pelo menos, no nosso caso, a gente sempre foi bem assim: “cara, vamos fazer só o que a gente realmente acredita”. Até porque a nossa curadoria sempre foi muito selecionada a dedo. Dá pra ver isso na série de shows que a gente vem anunciando, tudo tem muito a ver com o DNA que a Balaclava lança empresariamente nos últimos 13 anos em atividade, né? Então, eu acho que esse olhar cuidadoso — o público final também dá muito valor a isso, né? Se sente parte dessas conquistas também. Mesmo a gente tendo trazido, sei lá, um show como o do Smashing Pumpkins, é diferente a gente apresentar do que uma produtora grande apresentando. Porque parece que, de alguma forma, todo mundo à nossa volta conseguiu fazer isso acontecer, sabe?

E meio que celebrar juntos essa conquista, né? Tipo, saber de onde vocês vieram e chegar nesse lugar de conseguir trazer uma banda do porte do Smashing Pumpkins. Imagino que deve ter sido um divisor de águas importante ali… Especialmente ano passado vocês trouxeram muita coisa boa pra tocar aqui…King Krule, Karate, Tortoise, BADBADNOTGOOD, Dinosaur Jr., DIIV, The Vaccines, só pra citar alguns.

Sim, demais. Porque, no fim, 2023 foi um ano muito de transição pra gente. Teve aquele susto do dólar, muita gente querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E acho que a gente também sentiu esse baque e falou: “não, vamos justamente fazer o contrário”. E não acho que a gente perdeu força com a marca da Balaclava por segurar a onda.

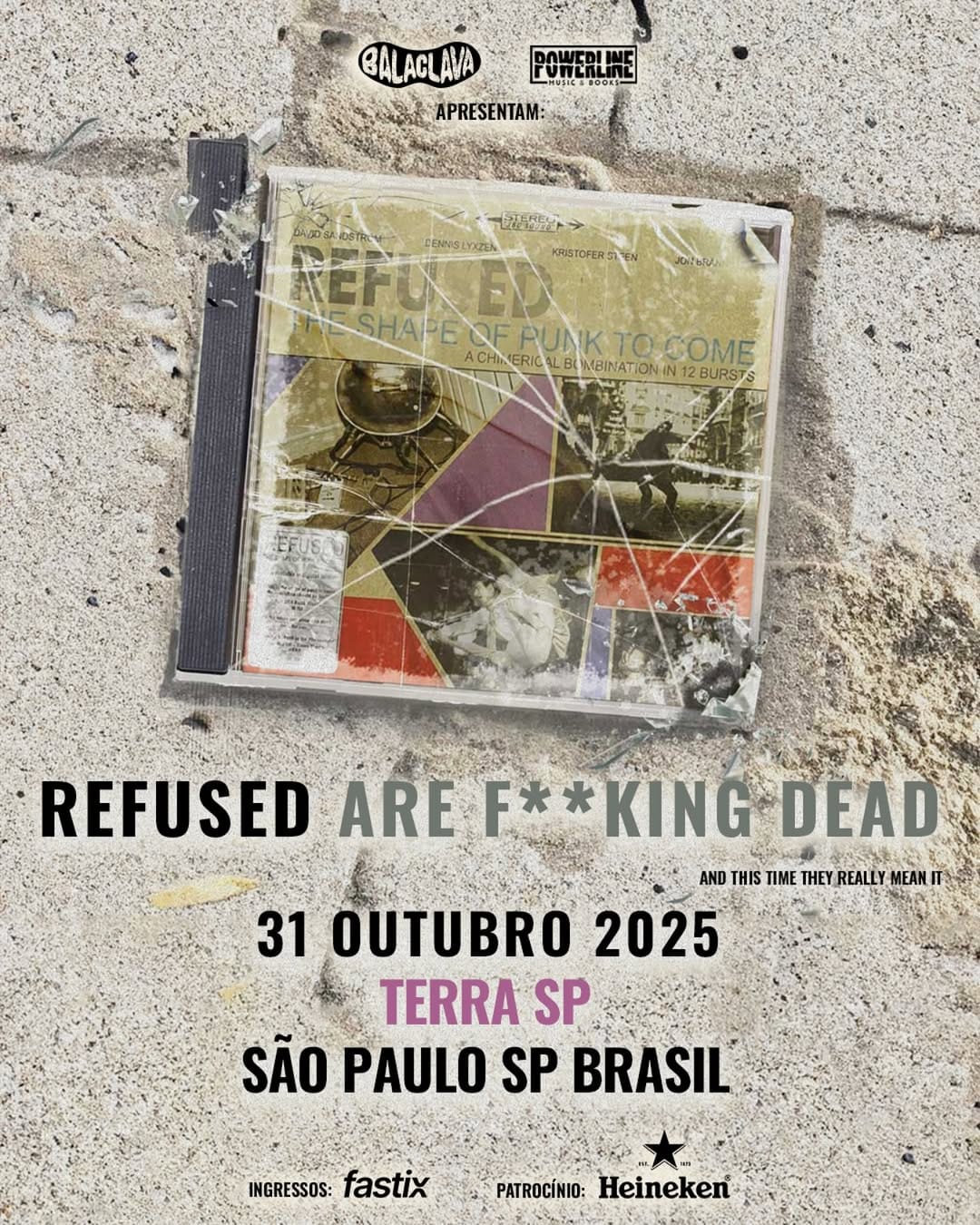

E, lógico, com essas circunstâncias dos shows internacionais, às vezes é isso: você fica meses negociando e nunca sabe exatamente quando vai confirmar. E aí, de repente, vem uma onda de anúncios e todo mundo quer soltar tudo ao mesmo tempo. É um pouco o que a gente está vivendo exatamente agora, enquanto faz essa entrevista. A gente anunciou o Whitest Boy Alive semana passada, agora anunciamos o Refused essa semana e ainda tem outros anúncios pra serem feitos, tudo isso enquanto estamos produzindo os shows que vêm por aí.

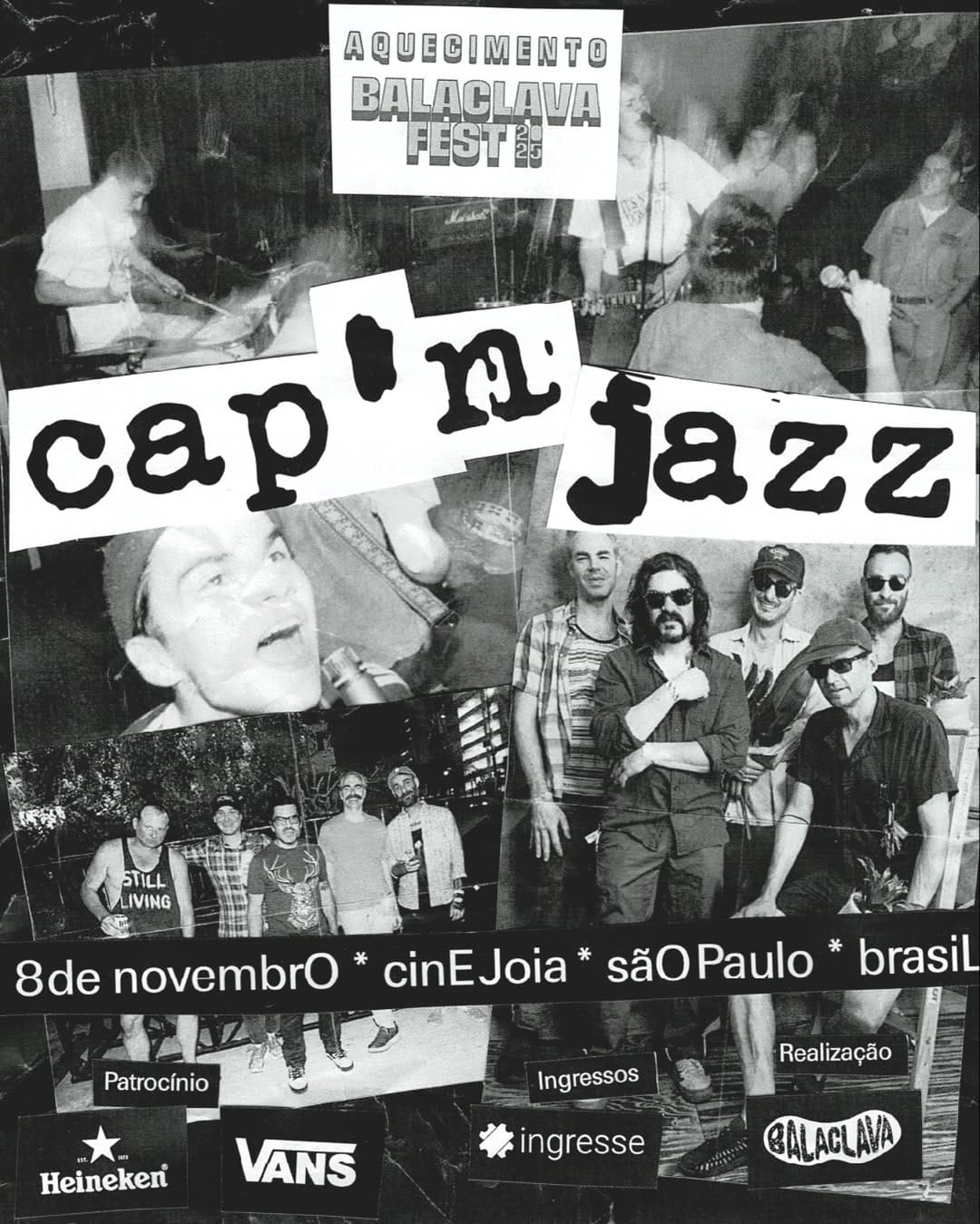

Cap 'n Jazz, The Whitest Boy Alive e Refused, shows anunciados nas últimas semanas para esse ano

Mas eu acho que é isso. Também é legal porque a gente consegue, com isso, dar uma consistência e relevância para shows de diferentes tamanhos. Mesmo fazendo um show, por exemplo, como o do Smashing Pumpkins, que foi maior do que o próprio Balaclava Fest, o que pra nós isso é muito bem resolvido porque, logo depois deles, a gente pode fazer um show na Rockambole pra 500 pessoas, e acho que é isso que mantém esses pontos de contato em diferentes escalas, com diferentes públicos e tickets médios variados. Essas noites soltas fazem com que a gente vá cultivando públicos diferentes ao longo do ano. Às vezes, no Balaclava Fest, a gente não consegue comunicar com um público mais voltado pro experimental, por exemplo — mas aí fazemos uma noite super experimental em outro momento do ano, e conseguimos falar com esse público também.

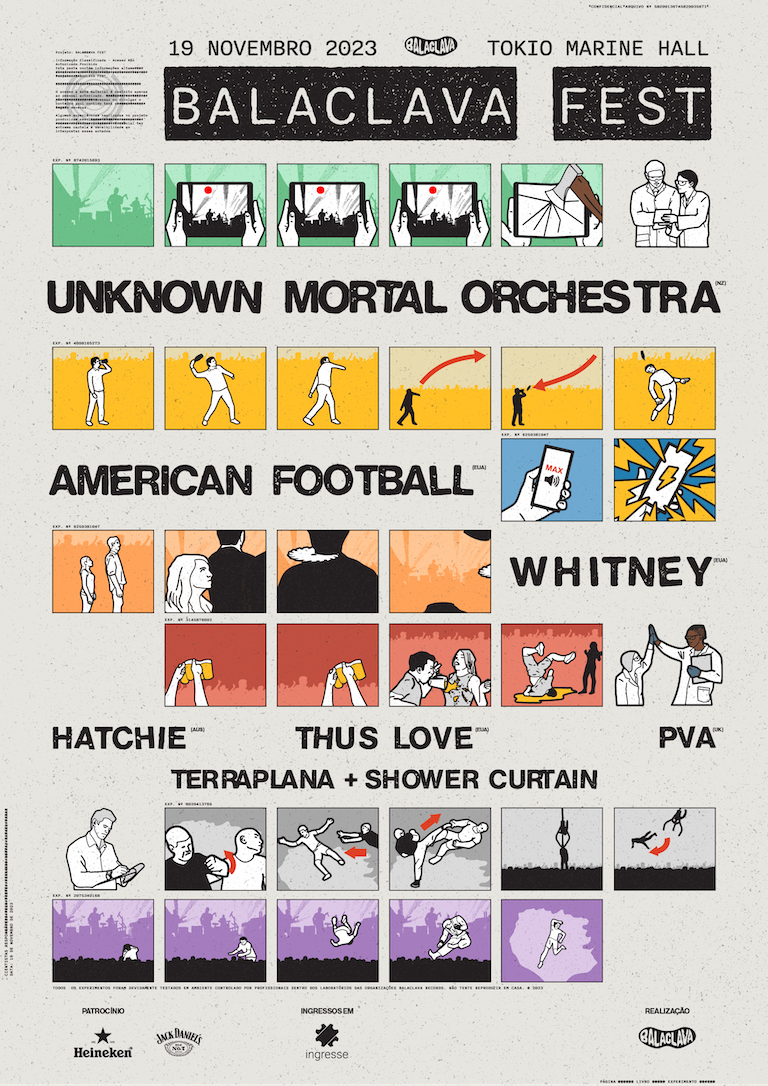

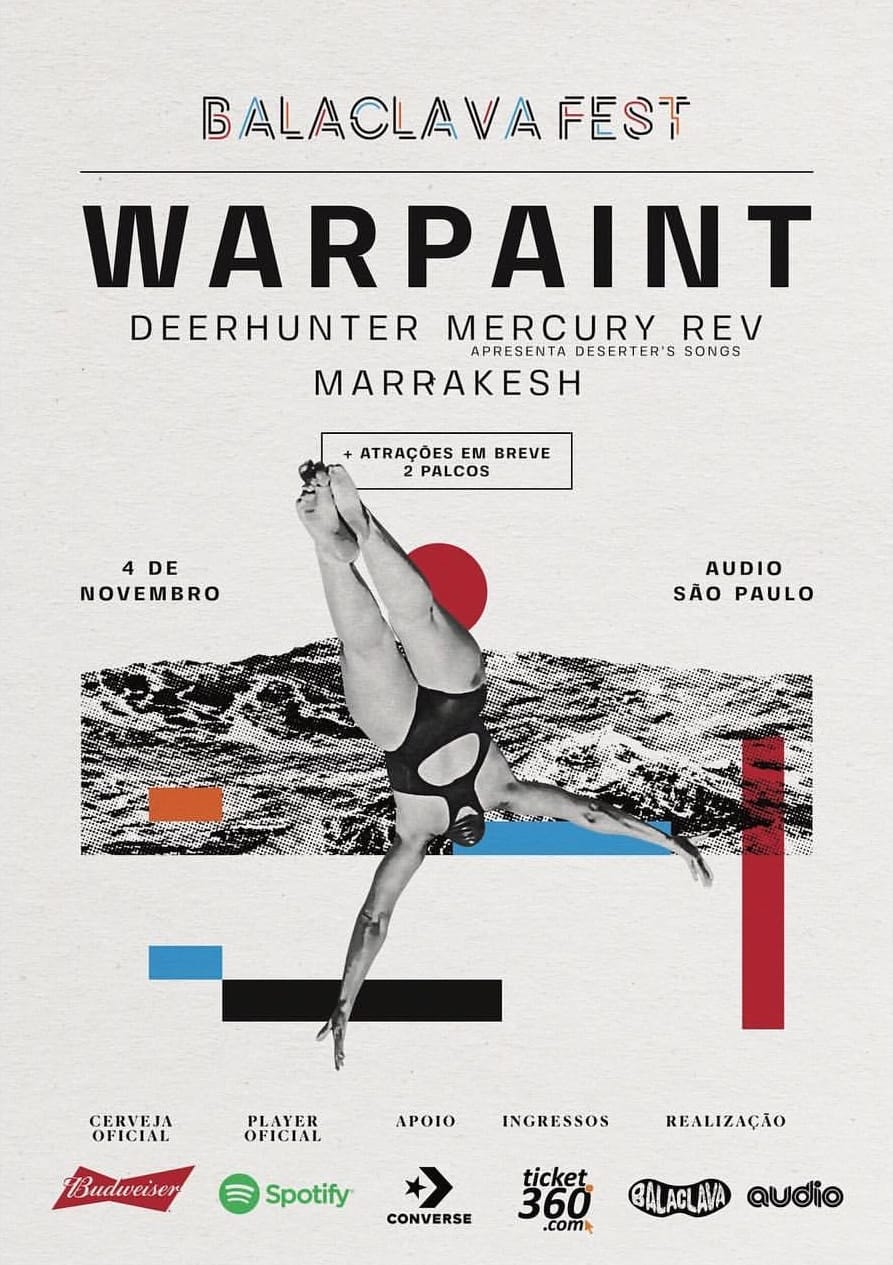

Alguns cartazes de festivais que a Balaclava realizou ao longo dos anos

E, assim, isso vai tornando a marca mais plural, que é algo que a gente sempre quis com a Balaclava. Desde o começo, como selo e produtora, a ideia sempre foi movimentar artistas de lugares e gêneros diferentes. A gente sempre teve ingressos, mesmo com os valores se atualizando hoje em dia, com preços muito competitivos, se comparado ao mercado. Os ingressos da Balaclava sempre foram dos mais baratos do mercado, porque a gente se vê como consumidor dos nossos próprios shows, saca? A gente nunca trouxe um show que achasse paia ou que falasse: “Cara, não quero me associar a essa banda”. Então existe esse cuidado de também se entender como público final, do outro lado.

E realmente, ano passado foi um ano de vários acertos. Todos os shows que a gente fez, se eu não me engano, foram sold out ou chegaram muito perto disso. Acho que é isso: acertar esses tiros de curadoria e estar em sintonia com o radar da galera que a gente movimenta, que acompanha a gente no dia a dia.

Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho todo que acontece até que vocês consigam fechar um show e anunciar para o público, porque eu sei que tem um trabalho brutal, tanto na parte das negociações com as agências de booking, articular com parceiros na América Latina pra viabilizar tours maiores etc. Queria que você contasse um pouco como é essa loucura toda desde o primeiro contato até, de fato, poder anunciar — como foi agora com o Refused, por exemplo.

Sim, são muitas camadas até chegar no momento do anúncio, porque realmente não existe um passo a passo definido. Lógico que o primeiro ponto de partida é que, lá atrás, ao trazer vários artistas, a gente foi criando uma relevância que hoje faz com que a gente também receba ofertas, de artistas que querem rodar por aqui.

Então, muitas vezes, são os próprios agentes que nos procuram, já com um período específico em que eles querem circular pela América do Sul. Ou então somos nós que vamos atrás de coisas que temos muita vontade de trazer. E, claro, esse approach tem mais força quando a gente já chega com uma ideia bem estruturada ou uma proposta que a agência consiga entender como algo bem amarrado.

Alguns pôsters de shows que a Balaclava produziu

O Refused, por exemplo, é uma banda que a gente sempre quis fazer. Já mandamos e-mail muitos anos atrás, mas nunca rolou a oportunidade. E, nesse meio tempo, eles até mudaram de agência.

E aí, durante o processo de tentar trazer o Refused, a gente trocou muita figurinha e acaba sabendo de outras produtoras que, às vezes, também estão tentando. Acho que a gente também se beneficia por ter uma boa relação com outras produtoras, até as brasileiras e, em vez de entrar num leilão, numa competição, a gente propõe: “Pô, por que a gente não faz isso juntos?”

Lógico, o outro lado pode ter total liberdade de falar: “Não, esse eu quero fazer sozinho porque já venho lutando por ele faz tempo”. E aí entra no leilão, você vai ver quem ganha, quem oferece mais ou quem apresenta um contexto melhor.

Às vezes é isso. O próprio caso do Smashing Pumpkins: a gente sabe que ganhou a oferta porque veio com uma proposta de turnê já bem estabelecida pra América do Sul inteira, com todos os contratantes com as ofertas na mão. A gente já tinha São Paulo e Brasília engatilhados. Então tudo veio muito bem mastigado pra eles.

Agora, às vezes o agente está procurando grana mesmo, quer ouvir todas as produtoras pra ver quem dá mais — e vai por esse caminho.

Realmente, são muitas circunstâncias até chegar no momento de fechar um contrato e anunciar. Às vezes, por exemplo, tem coisa que a gente já está com o contrato fechado há meses, mas só vai poder anunciar quando o disco sair — sabe-se lá quando. E isso mata a gente de ansiedade.

Então, é um processo bem árduo, que exige uma paciência infinita. E, cara, é isso: acho que também tem muito de saber jogar o jogo do mercado. Saber vender o seu peixe. Tipo: por que esse artista tem que vir no Balaclava Fest e não tocar às duas da tarde no Lollapalooza?

Eu tenho que defender meu lado, mostrar que a relevância que ele vai ter vindo com a Balaclava, pra uma galera que já acompanha, já faz parte da comunidade, é diferente. Às vezes, vindo comigo, eu vou vender 2.000 ingressos na hora do anúncio, algo que uma outra produtora, sem essa mesma conexão ou números, talvez não consiga.

Então é isso: uma soma de várias coisas. Grana, relevância, timing pra fazer esse contato acontecer… Às vezes você acerta o timing, às vezes erra feio.

Vamos falar um pouco sobre algumas bandas do cast. O Terno Rei já é indiscutivelmente um case de sucesso dentro da história da Balaclava, mas quem acompanha a banda há um tempo sabe que não foi algo que aconteceu da noite para o dia, né? Conta um pouco sobre esse processo de construção de mais de uma década desde o primeiro lançamento deles pelo selo, se não me engano em 2015...

Acho que o Terno Rei é, de certa forma, o principal case de quem já trabalhou com a Balaclava, porque a gente vem trabalhando com eles desde o primeiro álbum. Em 2013, a gente firmou nossa parceria e foi a primeira banda que a gente não conhecia, não tínhamos tocado juntos com o Single Parents, não tinha nenhuma relação com os integrantes.

Recebemos um e-mail no Gmail da Balaclava com um link do SoundCloud. Tipo: “Ó, acho que é a cara de vocês, vocês podem gostar. Estamos procurando selo e queremos lançar o disco no ano que vem.”

A gente estava em reunião, começou a ouvir: primeira faixa, bateu; segunda faixa, bateu; terceira faixa… Falamos: “pô, vamos trocar uma ideia com essa galera.” Porque era uma sonoridade que tinha muito a ver com as coisas que a gente já ouvia e gostava a vida inteira. E aí veio aquele pensamento: "como é que a gente não conhecia esses caras ainda?"

E aí fomos trocar uma ideia e bateu. Bateu o sangue demais, como pessoas mesmo. É isso, né? O primeiro e o segundo álbuns do Terno Rei, que são de 2014 e 2016, foram pra gente muito marcantes. Eles lançaram um compacto também, um single duplo nesse meio tempo. E, pra mim e pro Farah, já era uma banda que a gente ouvia e falava: “Como que não tem mais gente que gosta e se identifica com isso?”

Porque, sei lá, a gente era exatamente o público daquilo. A gente se via demais nas músicas. Tinha tudo a ver com as referências que a gente consumia. A gente já achava o Ale um puta de um cantor e compositor naquela época, e óbvio que ele foi aprimorando isso e a banda foi ganhando uma maturidade imensa ao longo dos anos.

O som era muito pra trás, era uma sonoridade que a gente sabia que era extremamente lo-fi pros padrões da época, pros padrões comerciais. E também tinha um negócio que, esses discos não eram unânimes entre a imprensa. Poucas pessoas da imprensa davam bola ou espaço pro Terno Rei até então, porque era uma banda nichada de São Paulo, com uma estética muito característica da cidade.

E a gente sempre teve essa intenção de tornar a banda uma banda brasileira, uma banda que pudesse rodar por todos os estados e se conectar com vários públicos. E, lógico, a grande virada de chave deles foi com o Violeta, em 2019.

A gente acompanhou todo esse processo desde o início. Toda a estratégia: pensar neles, posicionar nos festivais, colocar pra tocarem com o Mac DeMarco desde a primeira vinda, com o DIIV quando vieram, tocar com outros gringos e artistas nacionais que a gente sempre curtiu…

Acho que cada mini passo a gente valoriza demais. Somos extremamente gratos a cada pessoa que, lá atrás, foi abrindo essas portas pra gente. Tipo: tocar no MECA em Inhotim, tocar em evento de marca, o próprio projeto Rubber Tracks da Converse, eles gravaram lá na época.

Então é isso, eles criaram uma consciência de cena muito forte, colando junto com a cena da Balaclava - a cena que a gente vinha desenvolvendo juntos. E eles estavam meio perdidos em uma cena mais ligada ao hardcore e tal. Então a gente meio que contextualizou o Terno Rei dentro da coisa que a Balaclava vinha construindo.

E o Terno Rei acontecer coincidiu exatamente com o momento em que a Balaclava também começou, de certa forma, a florescer mais, com shows internacionais e como casa de show. A gente tinha o Breve na época, na Lapa. Então, quando os dois aconteceram juntos, foi uma troca muito rica. Os dois aprenderam muito um com o outro sobre como dar esse passo além.

A gente via uma banda chegando nos lugares que sempre sonhamos que nossas bandas poderiam chegar — festivais relevantes, horários melhores, crescendo degrau por degrau. E eles também, cara, sempre jogaram muito o jogo.

A gente abriu caminhos pra eles, e eles abriram caminhos pra gente também, muita gente acabou conhecendo a Balaclava por causa do Terno Rei. Então é isso: uma sintonia muito entrelaçada nas histórias, sabe?

Total. E acho que tem um ponto importante nisso tudo: não são muitos artistas e bandas que conseguem ter esse fôlego, né? De conseguir realmente se dedicar por tanto tempo.

Eu sei que, inclusive, alguns dos caras da banda tinham seus trampos paralelos — o Greg, por exemplo, como designer, na Bolovo e depois com a marca Surreal, que também estava rolando. E acho que esses corres paralelos foram fundamentais pra que eles conseguissem se manter. Porque um dos maiores desafios pra qualquer artista é justamente esse: o maior inimigo muitas vezes é não ter fôlego — não conseguir sustentar o processo até chegar no ponto de, quem sabe, viver exclusivamente de música.

E a real é que eles ainda não vivem exclusivamente de música, né? Mesmo com o patamar em que o Terno Rei está hoje, eles ainda têm trabalhos paralelos. O Greg e o Lubas, por exemplo, têm trabalhos fixos, e o Ale também estava num trampo fixo até recentemente.

Essas coisas vão oscilando, mas sempre tem algo que está somando ali — seja nos momentos em que não estão em turnê ou quando passam, sei lá, um ano e meio num período mais voltado pra gravação de disco. A vida segue, né?

Acho que é isso também: eles se entenderam nesse lugar, de se autogerir junto com a gente, com a banda sendo administrada de forma coletiva.

Alguns merchs já lançados pelo Terno Rei

O merchandising é uma parte super importante de toda essa história. Eles foram muito inteligentes também em aproveitar a expertise que tinham com marcas de roupa — o Greg sendo designer na Bolovo, por exemplo — e desenvolveram uma linha de merchandising muito incrível pro Terno Rei. Isso se tornou mais uma fonte de renda mensal pra banda.

Com essa grana, eles acabaram montando um home studio, que foi onde gravaram boa parte do último disco. E esse espaço virou um QG importantíssimo, inclusive pra gravar outras bandas da Balaclava.

Então isso é muito legal também, aquilo que eu comentei sobre as histórias se entrelaçarem. Muita gente quer estar na Balaclava porque vê a projeção que o Terno Rei alcançou. E, de certa forma, o Terno Rei ajuda muito outras bandas do selo a ganharem espaço.

Nessa turnê mais recente, por exemplo, todos os shows principais nas capitais tiveram bandas da Balaclava abrindo: o Paira, os Jovens Ateus, o Terraplana… Então é isso. Acho que é uma consciência de cena, de coletivo, que a gente sempre bateu muito na tecla.

Shows da última tournê do Terno Rei com participações de Paira, Jovens Ateus e Terraplana

Quando a Balaclava começou a produzir show gringo, era a gente que insistia pra ter banda nacional abrindo. As outras produtoras nunca ligavam muito pra isso. Sempre era um empecilho, né? Convencer o manager, o gringo, o booker de que você vai colocar uma banda ali que vai gerar um custo extra pra noite, que talvez atrase o palco ficar pronto… Mas, cara, é parte do que você movimenta.

Total. Cara, acho que você tocou num ponto muito legal, que é essa coisa das bandas do selo terem esse senso de coletividade, né? Eu vejo que rola muita colaboração, feats entre elas, muita troca. Acho que isso é uma das coisas mais marcantes da Balaclava pra mim, esse senso de comunidade, mesmo entre bandas com sonoridades bem diferentes. Ainda assim, dá pra enxergar claramente por que elas estão ali, por que fazem parte desse mesmo universo.

Sim. Até em noites lá de 2015, 2016 — bem no começo da história da Balaclava como produtora — a gente já fazia essas noites em lugares como o CCSP, a Serralheria, a Casa do Mancha…A gente fazia muito essas noites juntando bandas da Balaclava com propostas diferentes dentro de um mesmo contexto. Era justamente pra galera ter essa noção do todo, perceber as similaridades, as trocas, as conexões. A gente já apresentou noites Balaclava em BH, por exemplo, levando Single Parents e Terno Rei pra tocar com o Camera ou o Moons, que eram de lá.

Sempre tentamos também lançar bandas de outros estados, justamente pra promover esse tipo de troca. Pensando que, quando a gente fosse fazer turnês, existiriam essas pontes já criadas. E é exatamente o que está acontecendo hoje: as bandas são muito fãs umas das outras, de forma super natural.

Acho que a gente vive um dos melhores — se não o melhor — momentos da Balaclava, com um casting muito bem resolvido e uma identidade muito forte. As bandas se gostam de forma genuína, sem forçar a barra. Elas querem rodar juntas, pensar em feats… E a gente sempre abriu espaço também pra bandas que não são do selo, dando oportunidade pra elas.

Tipo: já trouxemos shows gringos, o Wavves que a gente colocou a Brvnks, que não era do selo, pra abrir. No show do Boy Pablo, no Fabrik, colocamos a Jambu, uma banda do norte do Brasil, que também não era da Balaclava. E isso mudou a carreira dos caras.

Nos nossos projetos — sejam autorais ou curadorias para marcas — a gente sempre olhou pra cena toda e trouxe gente pra perto. A ideia nunca foi parecer um clube fechado. A gente sempre tentou ser convidativo.

Claro que é natural as bandas que estão dentro do selo criarem expectativa de tocar nos nossos projetos, e é natural que a gente privilegie essas bandas. Mas, dito isso, a gente sempre abriu espaço pra outros artistas também.

Legal. Uma outra banda do cast que me pegou muito recentemente foi a Jovens Ateus. Esse disco de estreia deles é bom demais, tem uma sonoridade pós-punk que soa saudosista, mas ao mesmo tempo tem algo que soa bem fresco e atual. Como rolou a aproximação com a banda até a entrada deles no selo e o lançamento do Vol.1?

A história com eles é legal porque é isso, né? Uma banda de Maringá, originalmente de lá, mas os integrantes moram em cidades diferentes. Dois moravam em Curitiba, um em Maringá, dois em São Paulo. E dois deles já tinham uma banda anteriormente, com outra pegada. São mais velhos: metade da banda está na faixa dos quase 30, e a outra metade tem tipo 22, 23 anos.

Então isso já traz, desde o começo, essa mistura que acho que ajuda a moldar a sonoridade da banda. Tem um pouco desse olhar mais atual, ligado a essa cena meio pós-punk Molchat Doma, que estourou no TikTok, mas também tem uma galera bem nerd de música dentro da banda, com referências super variadas. E acho que eles foram fundo mesmo na pesquisa quando pensaram em fazer esse primeiro álbum.

O EP anterior, que eles lançaram de forma independente, era bem mais “pós-punk raiz”, mais direto. E eles mesmos já queriam, nesse primeiro álbum oficial, uma sonoridade mais aberta, mais ampla, até pensando na possibilidade de ter um baterista junto, porque o disco já tem bateria orgânica gravada.

E é engraçado que, desde o primeiro EP deles, o Cleber Facchi (jornalista musical, do Música Instantânea), com quem a gente sempre troca figurinhas sobre bandas legais da cena, já tinha me falado: “Isso aqui é a tua cara, Dotta. Ouve.”

Lembro que ouvi logo que saiu e achei massa. Mas é isso, ao mesmo tempo, a gente não tem braço pra lançar tudo o que a gente gosta, né? Às vezes também é legal deixar a banda florescer um pouco mais, dar as caras, entender melhor o que eles querem. Depois, aí sim, rola uma conversa mais estruturada. Com o Terraplana mesmo foi assim também. Eles sempre quiseram colar com a Balaclava, e a gente foi acompanhando a evolução até chegar o momento certo de colar junto e lançar.

E os Jovens Ateus também foi muito mérito do Greg, do Terno Rei. Ele foi ver um show deles no Bar Alto e achou a banda foda e também veio me falar: “Dotta, fica de olho, acho que é uma banda interessante, tem tudo a ver com a Balaclava.” E quando a gente foi pensar na banda de abertura pro Terno Rei em São Paulo, um show pra 3 mil pessoas, o maior deles na capital até então, o Terno Rei achou legal convidar os Jovens Ateus. Foi uma baita oportunidade, tanto de visibilidade quanto de afinidade com a noite. Esse show acabou sendo o ponto de partida da conexão com eles, a gente se conheceu pessoalmente e começou a trocar ideia, se identificar também no nível pessoal com os caras.

Paralelamente, eles já estavam se aproximando do Roberto Kramer, que é um grande amigo meu e também músico que passou pela Balaclava. Ele foi um dos três primeiros lançamentos do selo, com o RØKR. É um produtor de Recife que mora em São Paulo há alguns anos e tem produzido vários discos da Balaclava, fez o do Raça, o do Gordura Trans junto comigo, entre outros.

Os Jovens Ateus procuraram o Roberto pra repaginar o disco que eles já tinham pré-gravado no Estúdio Costela, aqui em São Paulo. Ele começou a me mostrar as faixas e perguntou: “Dotta, será que é interessante a gente pegar esse disco aqui para repaginar?” E ali eu fui me envolvendo também. Então foi muito natural, várias frentes se conectando ao mesmo tempo, sem forçar barra, e tudo indicando que tinha tudo a ver eles colarem com a gente.

E é isso: com eles mais presentes em São Paulo, a gente se aproximou, começamos a trocar mais ideia, conversar sobre música… e eu comecei a gostar muito do disco, ouvi mais as demos, e vi que tinha um futuro ali, o Farah também gostou demais do trabalho deles. E mais ou menos essa a história com os Jovens Ateus, e fico feliz que tem dado muito certo. O disco tem batido forte em vários públicos, de diferentes idades.

Outra banda do cast de vocês que eu gosto muito e acompanho já há um tempo é o Terraplana, que depois desse último lançamento desse ano parece estar voando né? Com turnê extensa no Brasil, América Latina e até EUA…como tem sido essa construção com eles de público, tanto aqui quanto fora do Brasil?

O Terraplana é uma banda muito legal de trabalhar, porque além de eles serem pessoas fáceis e legais de lidar, eles também são uma banda que sabe muito bem se autogerir. O Vinícius, que está mais à frente, é guitarrista da banda e meio que fundador ali da coisa toda, eu e ele sempre tivemos uma conexão muito forte, de trocar ideia de som e tal.

O Vinícius é um desses caras em quem eu me vejo muito na minha época de Single Parents, de saber muito bem quem é o cara de tal selo, quem está por trás de tal casa de show, e isso ajuda muito, né? Porque, nesse trabalho da gente ser uma força para fazer a banda chegar em lugares onde, sozinha, talvez não conseguiria, eles serem essa força, que se traduz em proatividade, em vontade de crescer, o que facilita muito o meu trabalho, sabe?

E eles também têm essa visão de gestão do próprio trabalho. Foram atrás do produtor que eles queriam pro disco, trouxemos um cara da gringa pra fazer o disco deles em Curitiba. Então são bem estudiosos nesse sentido e merecem demais o que estão conseguindo.

Ontem mesmo eu estava no show deles no Sesc Itaquera e, tipo, cara… a gente comentou lá entre nós, eu e outro produtor, sobre a legião de molecada, de 18 a 22 anos, com camiseta do The Cure, Slowdive, My Bloody Valentine.

Então, é uma cena que se renovou, né? Que começou a ouvir essas músicas agora e vê o Terraplana como meio que o principal representante atual desse shoegaze moderno e que foi além, né? Esse segundo disco foi muito assertivo da banda também ao fugir do estigma de ser somente shoegaze, e virou uma banda de rock alternativo que dialoga demais com o que está acontecendo lá fora também.

Natural, disco lançado em 2025 pelo Terraplana e o cartaz da primeira tour para o EUA esse ano

Então, a gente conseguiu lançar por um selo gringo em parceria, fizemos imprensa internacional, começou a sair no Stereogum, rolou SXSW, e daí ganhou uma relevância internacional que nem a gente, nem eles esperavam. Então agora a gente está começando também a olhar para fora como uma realidade, sabe? Turnê europeia, voltar pros Estados Unidos, e aqui, eles foram criando um público muito fiel de uma forma super natural, saca? Lógico que são anos e anos de trampo, insistência, e a gente, né, criando esse contexto junto, mas é uma felicidade ver o momento atual do Terraplana.

Então, acho bem interessante que essa geração nova esteja descobrindo o Shoegaze, né? Acho que tem essa coisa meio de um rock mais triste, mais sofrido e arrastado…

Total, acho que a pandemia também foi um negócio que alavancou muito isso, né? Esse momento de olhar para si e a nostalgia toda de puxar de volta umas coisas que aconteciam na época. Tipo, o Deftones estourou de novo na pandemia.

E o Deftones também, de certa forma, sempre teve essa sonoridade que flertava um pouco com o shoegaze, né? Tipo, você vê entrevista do Billy Corgan falando que o My Bloody Valentine era a grande referência de estúdio dele, que ele ficou imerso quando ouviu o Kevin Shields, como ele produzia e tal.

Então é muito, muito legal ver essa molecada entrando nesse vórtice do shoegaze de novo. Mas também é muito mérito do Terraplana, de ter a linguagem da galera de agora, que é o público deles também, né? Tipo assim, o Terraplana vinha fazendo uns tweets de uma forma quase sarcástica, com essa ironia da geração Z, e, cara, bombando! Vendendo muito merchandising, esgotando prensagem de vinil… A galera quer comprar o vinil pra ter, mesmo sem ter vitrola. Então isso aconteceu muito. A gente viu isso com o Terno Rei também.

Então é legal demais, a gente fez duas sessões, eu lembro, esgotadas do Terraplana no Bar Alto, cara, parecia uma legião de fãs do Slowdive que eu nunca tinha visto antes, sabe? De molecada mesmo, com camiseta de várias bandas, Cocteau Twins e até umas coisas mais obscuras de dream pop e shoegaze.

Então você vê que tem esse lado benéfico da internet, esse acesso “sem limite” ali, em que a galera vai pesquisar fundo mesmo. Hoje em dia, por exemplo, eu troco ideia de igual pra igual sobre música com o Bruno do Jovens Ateus, que tem 22 anos. E a gente troca muita figurinha. Ele me mostra muita coisa que eu ainda nem tinha flagrado a fundo, sabe? E eu, lógico, mostro coisas da minha época pra ele. E é muito saudável essas trocas, tá ligado? Pra mim, é muito importante estar com o radar sempre ligado pro que tá acontecendo.

Outra banda que eu acho que tem tudo pra colar muito bem com essa molecada da nova geração é a Paira, né, cara? Além de ser um duo, eles têm essa coisa que mistura indie com eletrônico, com drum and bass, e com uma estética muito atual.

E isso até me leva a te perguntar: alguma dessas bandas já tem essa relação meio natural com o TikTok? Tipo, do nada, uma música acontecer por causa da plataforma? Já rolou algum caso dentro do casting em que o TikTok teve esse poder de estourar um som, de um jeito que ninguém esperava — e, de repente, tá geral ouvindo? Meu filho de 16 anos veio me mostrar a música “I’m So Tired” do Fugazi e eu falei: “Cara, da onde você tirou isso?” Eu tenho todos os discos do Fugazi em casa, em vinil, amo o Fugazi, é a banda da minha vida. E, de repente, ele vem e me mostra uma música do nada que é um lado B do Instrument, impactado por algum vídeo viral no TikTok, provavelmente…

A gente nunca teve um hit de TikTok assim na Balaclava. Obviamente, as bandas têm essa vontade e tal, mas, ao mesmo tempo, acho que a maioria dos artistas ou não tem esse perfil ou pique pra tentar, sabe? Acho que, se for acontecer, tem que acontecer de forma natural. A gente não forçaria a barra pra tentar viralizar um negócio e tal. Tipo, sei lá, tem coisas que são benéficas. Que nem você falou: pô, no fim, teu filho tá lá conhecendo Fugazi de uma forma que você nunca imaginava. Tipo, eu vi o Beach House agora no Primavera Sound gringo, e eu sei que muita gente tava lá — molecada, público da Charli XCX — que foi ver por causa da música que virou um hitzinho no TikTok, com aquele riffzinho lá que é cantado em uma intro de música instrumental.

Então, assim, lógico que ajuda. Te ajuda a vender ingresso, a popularizar a banda. Mas nunca foi um negócio… Tipo, a própria Balaclava não tem TikTok. Talvez seja um erro, talvez a gente devesse explorar mais esse lado e tal. Mas não sei, a gente é muito de outra época e a gente se coloca como uma força que é um selo que se importa com carreira, com legado, com discos, né? Então, por mais que isso soe meio boomer, mas, na real, acho que é por aí, sabe? É no que a gente acredita mesmo, na construção a longo prazo. Acho que até joga contra, né? Bandas que, às vezes, explodem com um hit e depois ficam reféns daquilo, sem saber como lidar, e nunca mais alcançam o mesmo impacto.

Tudo que a gente cultiva na Balaclava vem de um espírito muito da coletividade, do do it yourself e tudo mais. Mas, sei lá, dito isso, eu quero muito que dê certo, sim — que as nossas bandas também tenham esse momento TikTok. Mas não como estratégia única, e sim como algo que complemente um grande trabalho de base que vem sendo desenvolvido, sabe?

Total, acho que tem que ser uma consequência de todo um trabalho bem feito, não uma meta a ser atingida. Até porque é praticamente impossível você viralizar algo intencionalmente.

Não rola. E assim, até comentando sobre o Paira, eu acho que eles tem uma sonoridade, uma estética bem única, começou a rolar review no Japão sobre o som do Paira, saca? A galera de lá querendo lançar, levar pra lá, distribuir… Tipo, eu acho que os japoneses - eu tive a chance de ir pra lá dois anos atrás - os caras ainda são os melhores e maiores consumidores de música do mundo.

E, tipo, é bizarro como a galera é muito pra frente nisso. Eu acho que o Paira tem esse flerte com o drum and bass, que voltou com tudo, tem o lance do revival do emo, tem tudo ali — mas com uma estética ainda super indie. Então agrada vários públicos e, ao mesmo tempo, é muito fresco. É uma sonoridade única, e isso é algo que a gente se importa muito na Balaclava também. Eu não tô procurando o “próximo Paira”, sabe? Não quero outra banda igual. Nem o próximo Terraplana, ou bandas que fiquem tentando soar igual ao Terno Rei. Eu acho que o legal do selo é justamente ter essas várias sonoridades e pôr todo mundo junto numa mesma caixa.

O próprio Balaclava Fest sempre teve essa intenção, né? O festival traz, numa mesma noite, várias experiências sonoras. E aí, quando você sai, depois que acaba, a ficha cai: “Pô, foi foda! Tinha alguma coisa que interligava tudo ali, que sei lá, acendeu uma lâmpada, inspirou de alguma forma.”

O Paira lançou um EP no meio do ano passado, né? Já estão trabalhando em coisas novas?

A gente tá pra anunciar um outro trabalho deles, que vai ser um novo EP — como se fosse uma continuação do anterior, mas que já é uma evolução, na verdade, do EP 1. Vamos anunciar as novidades logo mais. Mas, cara, é incrível o poder de síntese que eles têm entre os dois, é uma liberdade criativa muito forte e eles trazem referências bem diferentes.

O André é um puta de um guitarrista e baita produtor. E a Clara tem uma voz linda, compositora incrível também. A soma ali dá muito certo. E essa mistura das referências deles deixa o som muito autêntico. Eles não estão mirando num único caminho. Acho que isso tem sido percebido, e logo mais tem novidade deles aí.

E a Gab Ferreira, qual a história dela com vocês?

A Gab é uma artista que a gente começou a trabalhar mesmo antes de lançar o material dela. E isso, pra nós, também é um negócio legal, ver como um artista trabalha, entender e fazer parte do dia a dia antes de necessariamente já soltar um trampo, sabe? Antes de chegar com o trabalho pronto.

A Gab é de Criciúma, né? E ela se mudou pra São Paulo, se não me engano, em 2018. A gente fez uma noite dela no Bar Alto, e o Roberto Kramer, esse produtor de Recife que eu comentei, não sei se foi ela que entrou em contato ou se ele percebeu ela, mas a gente marcou uma data no Breve e, pô, na hora, eu fiquei tipo: “Caralho, a gente precisa trabalhar com a Gab. Tem tudo a ver, puta artista pronta.” Mas ela ainda não tinha ninguém pra meio que ajudar a gerenciar as coisas.

E, pô, a gente vem desenvolvendo uma relação muito boa com ela ao longo dos anos, e ela mesma vem se descobrindo como artista. Acho que ela tem esse lance do "ser artista", né? Essa ansiedade de entender qual é a sonoridade. E por não ter uma banda fixa, você acaba sendo muito você mesmo, precisando de opiniões alheias. Então acho que a gente, como Balaclava, sempre foi esse suporte pra dar também esses possíveis direcionamentos: tentar fechar selo fora, tentar achar manager fora e tal.

E esse trabalho novo dela, que é o primeiro em português, a gente vai lançar em parceria com um selo gringo, que já acompanha bastante a cena brasileira, mas que se interessou especialmente pelo trampo dela.

E é isso. Ela tem uma carreira de modelo em paralelo a ser artista, ter banda e tal, e tudo é meio junto, tudo muito casado. O lado eletrônico dela soma ao lado mais indie, que soma ao lado de modelo… Uma coisa puxa a outra... Às vezes ela entra numa campanha com a música dela, ou só como modelo, mas divulga tudo no mesmo canal. É tudo junto.

Então é bem interessante, porque também é um formato de trabalho com a Gab que a gente não tem com outros artistas.

De uma forma geral, vejo que vocês na Balaclava tem conseguido crescer e se solidificar como um dos selos e produtoras mais importantes e ativos, mas sempre de forma bastante cuidadosa, sem dar um passo maior que a perna. Acha que essa é uma característica de vocês, esse crescimento mais lento e sustentável?

Acho que nunca foi um negócio calculado. Lá atrás, a gente nem imaginava como ia se desenvolver nessa pluralidade de frentes em que a gente atua. A gente já teve revista física, revista digital, site, já fomos casa de show, né? A gente teve o Breve por quatro anos, que fechou com a pandemia, e agora temos o Bar Alto, do qual somos sócios. É uma casa de shows e também um bar, onde a gente programa os shows que rolam lá.

Acho que é isso, o mérito da Balaclava é ter sempre estado presente de uma forma muito real na vida das pessoas. As pessoas que a gente trouxe pra perto ao longo do processo, sejam pessoas que trabalharam com a gente, marcas, bandas, a gente sempre tentou enxergar o outro lado, sabe? E nunca abrir as pernas para oportunidades que surgiram ao longo do tempo sem acreditar nelas de verdade.

A gente tem, obviamente, uma ambição de crescer e de que todos os projetos floresçam. Por nós, claro que todas as bandas rodariam o país inteiro, fariam turnê, seriam autossustentáveis. Mas a gente sempre fala pras bandas — às vezes elas ficam até aflitas, tipo: “Pô, mas vocês não estão muito ocupados?” — e a gente responde: “Cara, é justamente isso que a gente se propõe a fazer.”

A gente entende nossas limitações, mas também sabe dar o espaço. A gente não vai forçar barra com produtoras ou casas de show, ou fazer algo que não faz sentido ou que a gente não acredita. Acho que essa honestidade — acima de tudo, com os artistas e com quem está ao nosso redor — reflete muito no trabalho e no modo como a gente atua no meio.

Então, de novo: seja trazendo um show internacional grande ou lançando uma banda que tá começando, a gente tenta sempre imprimir aquilo que a gente vem construindo ao longo do tempo. Tem banda que chega falando: “Eu só quero lançar com vocês. Não precisa me gerir, não precisa me agenciar, não precisa marcar show.” E a gente fala: “Não… a gente quer assim, e a gente acha que faz parte isso tudo.” Porque hoje em dia, quem entra na Balaclava entra com expectativa — e a gente precisa cumprir isso, dentro do nosso limite.

Acho que essa transparência fez bem pra gente, por isso a longevidade. É isso que a gente preza e quer continuar tendo.

Justamente por isso, queremos manter essa pluralidade na conversa, de poder anunciar o Whitest Boy Alive e também o Cap n’ Jazz. Ter o Rancore e a Gab Ferreira no casting. Um pode ouvir o outro. E acho que isso é muito um sinal dos tempos.

Às vezes, eu me repito nessa referência, mas teve uma vez que fui ver um show do Stephen Malkmus em 2008 no Outside Lands, e ele colocou uma discotecagem inteira de rap antes do show, e o artista que abriu também era um duo de rap. É lógico que tem esse lance meio sarcástico dele, pelo jeito como ele opera. Mas é muito foda porque eu sempre estava acostumado a ir num show indie, e a noite inteira, desde a discotecagem até os artistas, só tocar indie. E naquele dia, não. Aquilo ali abriu muito a minha cabeça: não precisa ser tudo a mesma coisa. Não precisa seguir um padrãozinho de mercado.

Acho que a galera ainda põe tudo muito em uma caixinha. E a gente tenta, na medida do possível, ir abrindo isso pro nosso público. Quem acompanha e respeita o nosso trampo como Balaclava entende, e é meio que por aí mesmo.

Alguns selos são lembrados pelo ethos de trabalho com os artistas, outros por moldarem uma estética sonora ou visual. Olhando para o futuro, como que a Balaclava quer ser lembrada?

Pô, é bem cruel essa pergunta, né? É bem difícil, acho que é a Balaclava poder representar para as pessoas um lugar onde elas vão conhecer música nova, um ponto de contato, um filtro de qualidade, sabe?

E é muito legal que as pessoas à nossa volta, quando vêm elogiar, falam de uma forma bem honesta, reconhecem o cuidado que a gente tem em todos os processos, em todas as etapas. Acho que esse cuidado vem muito desse método de trabalho, de não atropelar os processos.

Seja no cuidado de ter um anúncio bem feito, um release bem escrito, de ter uma pesquisa por trás disso, sabe? De ajudar no dia a dia dos artistas, de acompanhar de perto cada um que a gente traz. Lógico que a gente já não tem mais o fôlego, o pique e o tempo de antes pra acompanhar uma turnê de sete cidades, por exemplo. Hoje em dia, a gente tem um time com quem a gente trabalha, mas todo mundo que a gente traz pra perto, a gente tenta passar, de certa forma, essa filosofia de trabalho, de relações pessoais mesmo, sabe?

É tudo muito no detalhe, no cuidado. E acho que é esse cuidado que, de uma forma quase intrínseca, faz as pessoas perceberem que tudo está sendo entregue de forma muito coerente. E é sobre isso: ser um ponto de contato pra galera conhecer música nova, explorar.

E quando eu falo “nova”, não é só artista novo, né? Às vezes você descobre um artista que tá em atividade há dez anos, mas que só agora você foi dar atenção porque ele apareceu dentro de um contexto que a Balaclava apresentou pra você, seja dentro do selo, seja num show produzido em uma das nossas casas.

Então, é também ser esse espaço que funciona como um laboratório de novas possibilidades. E esse respeito que a gente tem por selos que nos inspiraram, tipo a Domino, 4AD, Captured Tracks, Merge, Sub Pop… É uma soma dessas identidades que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos, criando um modelo de negócio bem próprio, eu acho.

E é um negócio que eu dou muito valor. Troco muita figurinha com a galera do mercado. Tipo, o pessoal do Coala tem um modus operandi diferente da Risco, que é diferente da Balaclava, que é diferente da Midsummer Madness. Cada um tem sua identidade — e isso, hoje em dia, é muito crucial.

Eu ouço muito isso: “Ah, esse som é bem Balaclava”, “Porra, esse show só podia ser a Balaclava trazendo”. Isso, pra mim, é o mais incrível, isso não tem preço, sabe?

E acho que a gente também investiu lá atrás muito nessa ideia, nesse espírito de criar situações fora da curva. Tipo fazer o DIIV no Breve, fazer o Shame no Breve, inventar shows totalmente fora da curva, em contextos que os próprios artistas às vezes nem estão mais acostumados a ter. E colocar isso num lugar mais acessível, mais próximo, que o público final entende e assimila — e aquilo vira uma experiência completa. No fim, é isso que vai perdurar para a galera.