A pobreza como alegoria das elites

Como o mercado de moda tem incorporado a estética das periferias sem devolver reconhecimento às comunidades que originaram esses códigos visuais

Entre o desejo e a vitrine

De item de desejo nas ruas a vitrine de grife nos shoppings, os sneakers carregam um percurso que vai muito além do design. Especialmente nos contextos que se conectam à cultura de rua, um tênis não é só um calçado; é também parte da armadura social: traduz poder, aspiração, identidade e proteção. Um código visual que comunica onde se pisa e com quem se anda. Mas o que acontece quando esse mesmo símbolo é descolado do contexto que o originou e relido como tendência para a elite?

Nos últimos anos, marcas nacionais e internacionais de streetwear têm apostado em estéticas inspiradas por elementos do skate, do funk, do cotidiano das periferias urbanas, do estilo sportlife. Silhuetas amplas, modelagem oversized, camisas de futebol, tênis de tecnologia aparente, logotipos grandes e outros signos viraram parte do vocabulário da moda. Mas quem são os sujeitos por trás dessas referências? E onde estão quando o produto final chega às vitrines?

Quando referência vira simulação

O problema não está na referência em si, mas na superficialidade com que ela é tratada. Na ausência de retorno, de acesso, de nome e de crédito. Quando marcas se apropriam de signos culturais para construir imagem, mas ignoram as histórias que esses signos carregam, o resultado é uma simulação. É aí que entra o conceito de alegoria da pobreza.

Em São Paulo, não são poucos os casos de bares em bairros nobres que replicam a estética de botecos das zonas periféricas. A iluminação fluorescente, o cardápio com letra feita à mão, o copo americano… Tudo é cenográfico. Mas o entorno é outro. Não há presença da comunidade retratada, nem da sua realidade. O que se consome é a ideia de uma vivência, não a vivência em si. A alegoria é justamente isso, a encenação de um código social esvaziado de sua complexidade.

Como apontou a coluna Cozinha Bruta, da Folha de S.Paulo, o sucesso recente de bares como o Galo, em Pinheiros, escancara esse tipo de apropriação: o “boteco raiz” é simulado para plateias de classe média alta, que se aglomeram em cadeiras de praia ou engradados de cerveja na calçada. Trata-se de uma imersão estética (com piso de caquinho, saleiro de plástico, bancos improvisados e trilha sonora de pagode “com curadoria”) mas sem os elementos sociais que tornam esse cenário real. Uma espécie de tour controlado por símbolos da escassez, onde a pobreza se transforma em experiência estilizada, monetizável e livre de conflito.

A estética dos bares "raiz", em São Paulo.

Alguns desses bares, inclusive, cobram couvert artístico para performances que se apresentam como autênticas, mas funcionam como vitrine de um Brasil fictício, domesticado o suficiente para ser instagramado. O fenômeno foi descrito com precisão como “experiência imersiva de boteco de pobre, sem o pobre”. Porque o desconforto e a desigualdade seguem do lado de fora. O que se consome ali não é a realidade, mas sua réplica editada.

O mais curioso é que essas experiências raramente incluem ou contratam profissionais, artistas ou fornecedores oriundos das comunidades representadas. A não ser, é claro, se for para servir. A encenação não gera renda, não amplia circulação de saberes, nem fortalece os territórios. Apenas desloca seus signos para uma outra paisagem, onde passam a valer mais justamente por estarem fora do lugar.

Crescimento de mercado, acesso desigual

O mesmo mecanismo se repete no mercado de moda. Em 2023, o setor de sneakers no Brasil movimentou cerca de R$ 16,1 bilhões, com projeção de crescimento para R$ 24,5 bilhões até 2028, segundo levantamento do InvestNews. Mas esse crescimento não se traduz, necessariamente, em acesso. O mercado de revenda encarece modelos, os lançamentos são limitados, e a exclusividade vira narrativa. Enquanto isso, quem deu sentido simbólico a muitos desses modelos continua fora da cadeia de consumo e, mais grave, fora da narrativa.

A desigualdade fica ainda mais evidente quando se observa os preços praticados por marcas que utilizam estética periférica em suas campanhas. Modelos que celebram a rua, a favela, o campo de várzea ou o skate do asfalto urbano chegam ao mercado por valores que ultrapassam o salário mínimo. Tênis a R$ 2.000 dialogam pouco com a realidade de quem é retratado nas campanhas. Mesmo quando há esforço para inclusão simbólica, a exclusão econômica persiste.

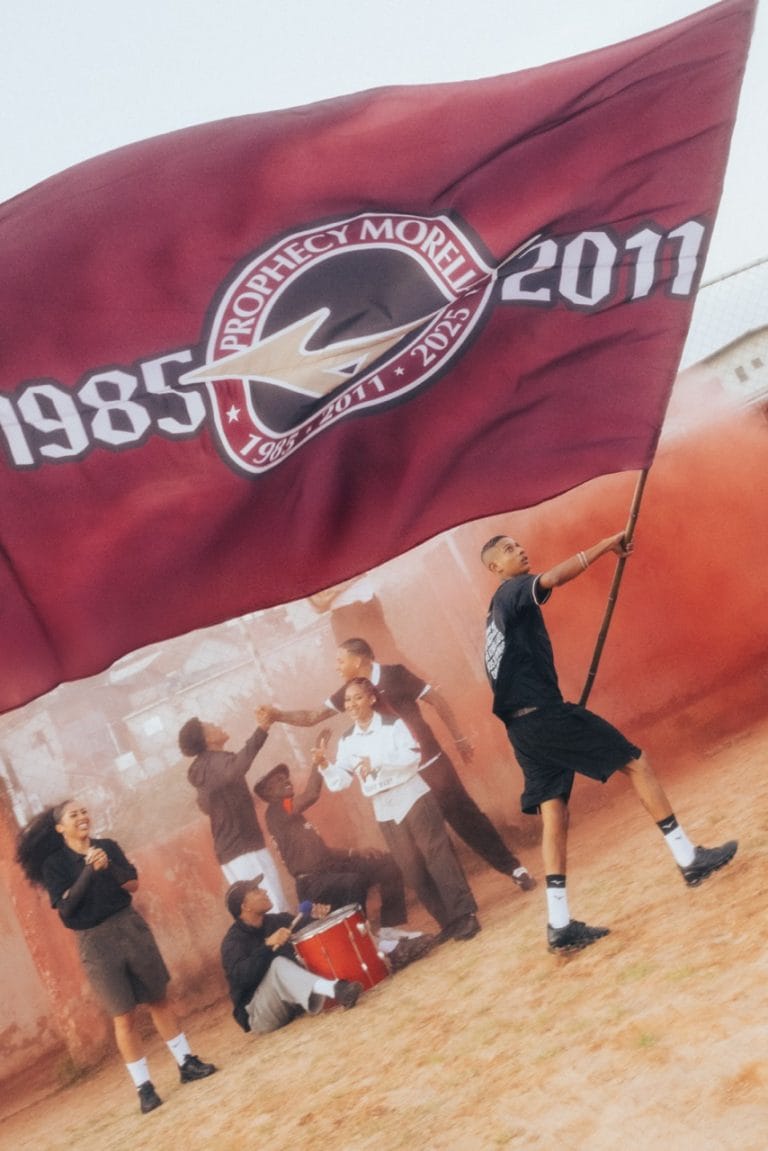

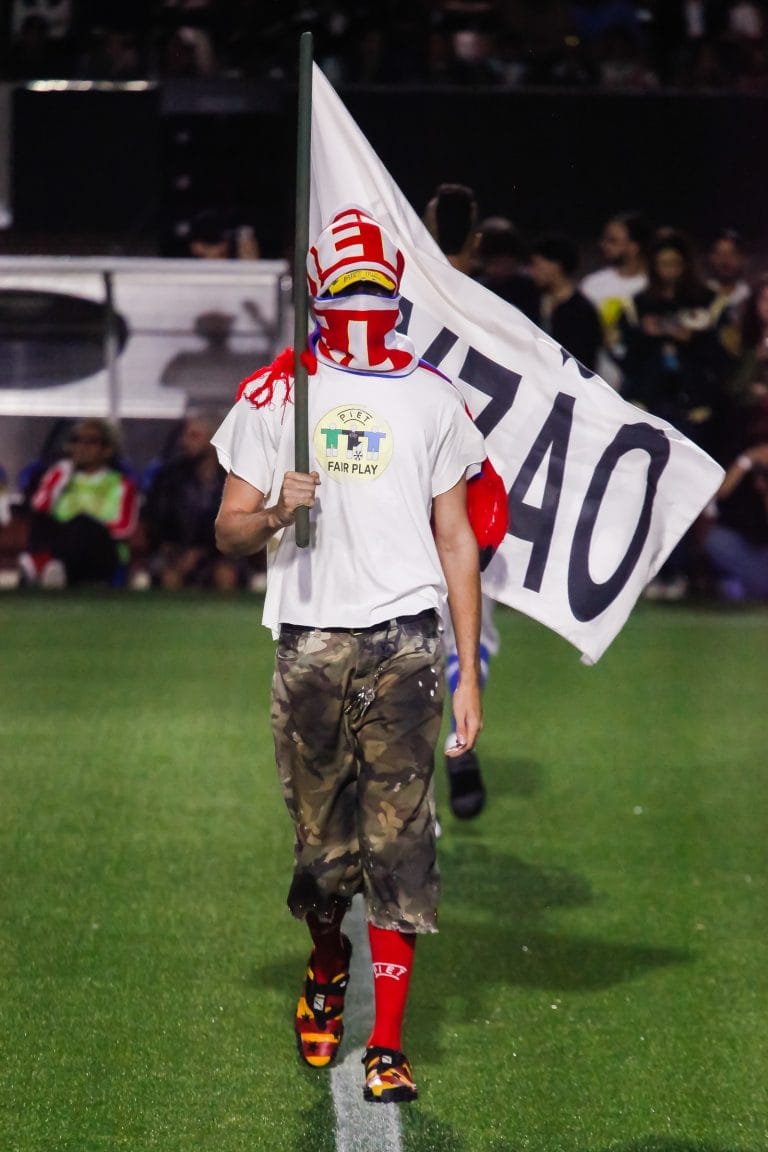

Trabalhos e campanhas belíssimas... Mas para quem consumir?

Isso cria uma contradição difícil de contornar: a cultura que inspira o produto não é a mesma que o consome. A inspiração sobe, mas o acesso não desce. E enquanto o discurso se moderniza, o modelo de distribuição segue operando a partir de uma lógica elitista. Fica mais fácil fotografar do que distribuir, mais comum encenar do que incluir.

Da criação coletiva ao visual replicável

A cultura sneaker sempre foi atravessada por desigualdades. Mas o esvaziamento simbólico atual revela uma camada mais profunda: a transformação da vivência em produto. O que era expressão de identidade vira visual replicável. E o que era criação coletiva vira linguagem de campanha.

Esses códigos não surgem prontos de um ateliê ou laboratório criativo, eles nascem da escassez, da rua, da inventividade de quem compõe estilo a partir do que tem. A combinação de peças, a forma de usar, o modo como se pisa no asfalto, tudo isso carrega sentido, afeto e história. Quando essa linguagem é apropriada e replicada sem esses elementos, o que resta é uma caricatura. Um design limpo, funcional e vendável, mas sem as camadas que tornam aquele símbolo significativo.

A distância entre quem cria e quem lucra reforça a desigualdade: a estética periférica é valorizada enquanto produto, mas não enquanto produção. Isso enfraquece essa criação coletiva que é, antes de tudo, uma forma de narrar a si mesmo diante do mundo.

Além disso, como pontua a pesquisadora Ana Andjelic, a criatividade nunca é neutra - ela está atravessada por estruturas de poder, classe, raça e capital. No caso da moda, isso se reflete em um paradoxo: mesmo quando uma marca acerta no discurso, acerta na estética, acerta na campanha, o produto final ainda não chega a quem constrói o imaginário que o sustenta. A exclusão não está só na origem da criação, mas também no ponto de chegada. Quando o tênis custa mais do que o salário mínimo, não basta dizer que houve representatividade. É preciso falar em redistribuição de acesso, renda e narrativa.

Encerrar a vitrine, abrir a conversa

O desafio está menos em policiar o que pode ou não ser usado como referência e mais em repensar o que se faz com essas escolhas. Representatividade, quando não acompanhada de redistribuição e envolvimento, corre o risco de ser apenas decoração. O que está em jogo aqui não é a proibição do uso, mas a responsabilidade sobre o uso.

É possível vestir a estética da periferia sem esvaziá-la. Mas isso exige mais do que curadoria: exige compromisso. Compromisso com quem constrói esses códigos todos os dias, com quem transforma limitação em linguagem, e com quem ainda não tem lugar garantido na roda de consumo, mas está (faz tempo) no centro da criação cultural.

Porque se a moda quer mesmo se alimentar de realidade, vai precisar devolver mais do que imagem. Vai ter que devolver contexto, autoria e espaço.